Oleh: Sebastian Partogi*

Suarakita.org- “Ucapkanlah sebuah kebohongan sebanyak sepuluh kali, dan kebohongan tersebut akan menjadi kenyataan,” demikianlah seseorang pernah berkata, dan pernyataan tersebut memang ada benarnya saat dikaitkan dengan pencarian identitas seksual seorang homoseksual.

Suarakita.org- “Ucapkanlah sebuah kebohongan sebanyak sepuluh kali, dan kebohongan tersebut akan menjadi kenyataan,” demikianlah seseorang pernah berkata, dan pernyataan tersebut memang ada benarnya saat dikaitkan dengan pencarian identitas seksual seorang homoseksual.

Kebanyakan orang dibesarkan dengan ide bahwa satu satunya ekspresi seksual yang sah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Apapun yang tidak sesuai dengan aturan ini, termasuk manusia dari dua jenis kelamin yang sama, adalah sesuatu yang sakit dan menyimpang. Ide ini kemudian diterima sebagai sebuah “kebenaran” absolut, meskipun pada kenyataannya ada beberapa realita sosial yang tidak sesuai dengan proposisi ini, seperti yang tampak jelas dari munculnya beberapa hasil penelitian yang berargumentasi bahwa homoseksualitas bukanlah penyimpangan dan merupakan bawaan lahir, misalnya. Namun, hasrat manusia untuk menyeragamkan realita yang rumit telah menyebabkan mereka untuk hanya melihat apa yang ingin mereka lihat.

Dengan demikian, seperti layaknya institusi sosial yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari didominasi oleh keluarga dan pasangan heteroseksual, semua produk media dan budaya kita dihegemoni oleh citraan-citraan atas apa yang dianggap “normal”: keluarga dan pasangan heteroseksual. Kisah-kisah yang selama ini banyak ditampilkan adalah kisah tentang pasangan heteroseksual. Setidaknya, di Indonesia belum ada opera sabun yang menampilkan kisah cinta pasangan lesbian. Beberapa buku dan film telah mulai mengeksplorasi hubungan seks antara sesama jenis, namun biasanya karya-karya ini tidak populer secara mainstream.

Ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, pasti kita langsung mengasumsikan bahwa orang tersebut adalah seorang heteroseksual, asumsi ini tampak jelas saat kita bertanya pada seorang perempuan: “sudah punya cowok belum? Siapa cowok yang kamu taksir?”, atau pertanyaan sebaliknya pada seorang laki-laki. Padahal beberapa saat setelah bertemu dengan perempuan (atau laki-laki) tersebut kita baru menyadari bahwa dia adalah seorang lesbian (atau gay).

Dari berbagai cerita di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sebuah kebohongan yang telah diciptakan dan dilestarikan dalam jangka waktu yang sangat lama – bahwa identitas seksual di dunia ini hanya terdiri atas satu spektrum warna, yaitu warna heteroseksual.

Namun karena kebohongan tersebut sudah diucapkan berulang ulang sebanyak tidak terhingga, maka pada akhirnya kebohongan tersebut diterima sebagai kebenaran dan normal sosial. Pada kenyataannya, spektrum seksualitas manusia tidaklah terdiri dari hanya satu warna (untuk merepresentasikan heteroseksualitas) saja. Namun, pada kenyataannya, spektrum seksualitas manusia terdiri atas banyak warna: ada homoseksualitas, biseksualitas, dan ya, meskipun kehadiran mereka masih jadi kontroversi hingga saat ini, ada juga aseksualitas atau orang yang sama sekali tidak mengalami hasrat seksual.

Anak remaja yang memang sudah terlahir sebagai heteroseksual tentu saja tidak akan mengalami kebingungan dalam mencari identitas seksualnya. Ia telah menjadi bagian dari kumpulan orang orang yang mendapatkan “cap restu” dari masyarakat. Dengan mudah, ia tinggal melanjutkan “tugas-tugas perkembangan”nya, yaitu pacaran, menikah, berhubungan seks, memiliki anak dan keturunan, terus sampai ia mati. Kalaupun ia tidak berminat untuk menikah dan seks, paling tidak ia bisa hidup damai tanpa harus mempertanyakan apapun. Meskipun untuk perempuan, tekanan keluarga dan masyarakat untuk menikah masih sangat tinggi.

Namun, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang anak remaja yang labil dan belum menemukan diri sendiri, dan kebetulan merupakan seorang dari kelompok orientasi seksual minoritas (lesbian dan gay), terutama saat mereka tumbuh dewasa di lingkungan yang sangat didominasi oleh kelompok heteroseksual?

Saat seseorang telah berusia dewasa, akan cenderung lebih mudah untuk menerima dan mengakui identitas seksual yang “berbeda” karena saat seseorang sudah dewasa, ia cenderung lebih otonom dan sudah tidak terlalu tergantung oleh penilaian orang akan dirinya. (Meskipun demikian, kebohongan bahwa homoseksualitas itu adalah penyimpangan menyebabkan beberapa orang menyangkal identitas seksual mereka bahkan sampai mereka sudah mencapai usia tua).

Namun bagi seorang remaja yang masih didominasi oleh rasa ingin diterima oleh kelompok dan sangat terpengaruh oleh penilaian orang akan dirinya, fakta bahwa dirinya adalah seorang homoseksual bisa menjadi sesuatu yang sulit untuk diterima dan dicerna. Orang lain mungkin akan menolak dirinya. Lebih parah lagi, ia akan menjadi bahan tertawaan dan dinilai sebagai anomali. Ini adalah mimpi buruk paling mengerikan yang dapat dialami oleh seorang anak remaja. Belum lagi kalau keluarganya mengetahui soal identitas dirinya, dan melakukan penganiayaan atau kemudian membuang dirinya.

Lebih jauh lagi, selain ketakutan akan penolakan dari lingkungan luar, seorang individu sangat mungkin mengalami internalized homophobia, suatu kondisi dimana ia juga mengadopsi sikap masyarakat sekitarnya yang bersikap anti terhadap homoseksual dan percaya bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang menjijikkan, salah dan dosa.

Dua macam ketakutan ini: ketakutan akan reaksi dari lingkungan luar dan ketakutan bahwa dirinya memang sudah terlibat dalam suatu hal yang menyimpang, yang pada awalnya disebabkan oleh kebohongan yang diciptakan dan dilestarikan dalam masyarakat, pada akhirnya membuat individu membohongi dirinya sendiri: cara paling mudah untuk melarikan diri dari realita yang tidak menyenangkan.

Manifestasi dari perilaku membohongi diri sendiri yang tampak pada remaja homoseksual adalah menyangkal homoseksualitasnya, dan kadangkala, begitu intensnya penyangkalan diri ini, si individu yang bersangkutan bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang homoseksual dan percaya seutuhnya bahwa ia adalah seorang heteroseksual.

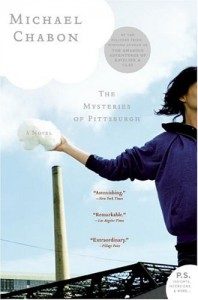

Pengalaman semacam ini dialami oleh Arthur “Art” Bechstein, tokoh utama dalam novel The Mysteries of Pittsburgh karya Michael Chabon (1988). Seorang remaja yang sudah menjelang usia dewasa muda yang baru saja lulus kuliah, Art sempat pacaran dengan seorang perempuan bernama Claire.

Namun kemudian ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Arthur juga, yang, cukup beda dengan kasus Art, sudah dengan percaya diri mengakui pada dirinya sendiri dan orang lain bahwa dirinya adalah seorang homoseksual. Saat bertemu dengan Arthur, Art mulai merasa gamang dan tidak nyaman, karena ia takut bahwa kedekatannya dengan Arthur akan membuat orang lain berasumsi bahwa dirinya adalah seorang homoseksual, “padahal tidak”,katanya yang pada saat itu masih menyangkal dirinya.

Saat ia sedang bersahabat dengan Arthur, ia kemudian pacaran lagi dengan perempuan lain bernama Phlox. Namun “anehnya” ia sama sekali tidak merasakan hasrat terhadap pacar perempuannya tersebut dan malah lebih tertarik pada Arthur. Nampaknya Arthur adalah orang yang akhirnya memicu sexual awakening pada diri Art, karena baru kali inilah Art merasakan hasrat seksual yang amat sangat pada seorang laki-laki.

Pada akhirnya, dorongan badaniah mampu meruntuhkan semua penyangkalan diri Art. Ia pun berhubungan seks dengan Arthur dan kemudian memutuskan untuk kabur dengan laki-laki tersebut.

Namun sayangnya tidak semua laki laki gay seberuntung Art; banyak yang masih terpaksa untuk menjalani kepalsuan dan selain membuat diri mereka menderita, juga menyengsarakan orang lain. Seperti laki-laki yang terpaksa menikahi perempuan meskipun dia gay. Berapa banyak orang yang menderita dalam kasus ini? Si laki laki gay, pasangan cowoknya, si istri yang hidup dalam kebohongan, dan anak anaknya yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kepalsuan dan keterpaksaan tanpa kasih sayang yang sejati.

Pada akhirnya kita memang harus memilih, akan menderita demi memakai topeng kepantasan sosial atau memilih menderita sedikit hujatan dan penolakan orang lain tetapi bisa berbahagia karena telah memilih menjalani hidup yang otentik. Pilihan ada pada Anda.

*Penulis adalah copywriter dan jurnalis di The Jakarta Post.