Suarakita.org- Beberapa tahun terakhir ini, saya sempat merasa sangat bersyukur karena melihat banyak sekali individu homoseksual (mencakup lesbian dan gay) di Jakarta yang sudah mampu membuka diri tentang identitas mereka tanpa harus takut ditolak atau disingkirkan oleh orang-orang di sekitar mereka.

Sebaliknya, banyak orang yang sudah bisa menunjukkan penerimaan terhadap kaum homoseksual. Kini sudah lumayan banyak orang Jakarta yang sudah tidak mencibir, menghina dan menyingkirkan kaum homoseksual. Banyak orang yang bisa menerima keberadaan kaum homoseksual, meskipun mungkin dalam lubuk hati mereka, mereka masih percaya bahwa menjadi gay dan lesbian adalah sebuah ‘pilihan hidup’ atau ‘dosa’. Banyak sahabat saya yang secara terbuka mengakui orientasi seksualnya dan terlepas dari itu, ia tetap dipekerjakan oleh kantornya. Warga Jakarta kelas menengah tampaknya sudah menerapkan prinsip utama liberalisme yaitu live and let live. Mereka mungkin tidak setuju atau tidak suka dengan keberadaan homoseksual tetapi sangat baik hati karena bisa toleran dengan kaum homoseksual.

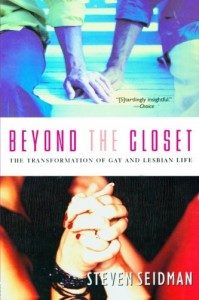

Ternyata, optimisme yang saya alami bahwa nasib kaum homoseksual sudah jauh lebih baik karena penerimaan yang lebih besar dari masyarakat tersebut ternyata sangatlah naif setelah membaca sebuah buku karya sosiolog Steven Seidman berjudul “Beyond the Closet: the Transformation of Gay and Lesbian Life” (2002).

Tesis utama Seidman dalam bukunya adalah: meskipun sejak tahun 1990-an memang kaum homoseksual sudah mengalami kebebasan dan keleluasaan yang lebih lebar dibandingkan pada zaman sebelumnya karena semakin banyak film-film Hollywood dan produk media dan budaya Amerika Serikat lainnya yang menghadirkan sosok homoseksual sebagai manusia utuh sebagaimana layaknya kaum heteroseksual, ditambah dengan banyaknya tokoh publik seperti jurnalis, seniman dan intelektual yang menyuarakan pentingnya toleransi terhadap kaum homoseksual, namun kaum homoseksual masih mengalami ketertindasan. Pasalnya, meskipun saat ini kaum homoseksual sudah bisa lebih leluasa untuk berekspresi dengan melela dan menciptakan narasi tentang kehidupan mereka dalam bentuk buku, film, musik dan sebagainya, namun dunia kita masih sangat dihegemoni oleh kaum heteroseksual.

Kaum homoseksual ditoleransi namun tidak diterima dan diintegrasikan sepenuhnya dalam masyarakat. Ada beberapa contoh kasus yang diberikan oleh Seidman dalam bukunya untuk memperkuat argumen ini. Ada contoh kasus tentang individu yang melela kepada orangtua dan keluarga mereka tentang orientasi mereka yang berbeda daripada orang kebanyakan. Keluarga mereka bisa toleran dengan keberadaan individu-individu ini dalam artian tidak kemudian membuang, mengucilkan atau menganiaya mereka, hal yang masih sering dialami oleh individu homoseksual, terutama mereka yang kurang beruntung dilahirkan dalam keluarga yang menganut fundamentalisme agama. Namun, meskipun orangtua atau keluarga mereka cukup sayang dengan anak-anak tersebut untuk tetap memperlakukan mereka dengan hormat, pihak orangtua tersebut melakukan penyangkalan terhadap orientasi anak-anak mereka, memilih untuk tidak pernah membicarakan hal tersebut. Lupakan soal mendiskusikan tentang apa itu homoseksualitas dan perasaan malu dan sakit si anak akibat prasangka dan diskriminasi masyarakat terhadap kaum homoseksual, apalagi membicarakan tentang hubungan yang ia miliki dengan pacarnya, apalagi mengundang pacarnya untuk malam bersama di rumah. Untuk kebanyakan keluarga, hal tersebut masih tidak mungkin. Meskipun si anak lega karena dia tetap diterima terlepas dari orientasinya, namun identitas seksualnya tetaplah menjadi sesuatu yang dianggap tidak ada: hal itu tidak pernah dibicarakan dan disentuh, hanya disapu ke balik karpet dan disembunyikan. Bagaimana bisa seorang individu bahagia ketika dirinya tidak dicintai seutuh-utuhnya, ketika ada bagian dari identitas dirinya yang dianggap tidak pernah ada? Banyak keluarga juga yang meminta anak mereka untuk tidak ‘berkoar-koar’ tentang seksualitasnya di luar sana dengan ketakutan bahwa hal tersebut akan membuat keluarga malu.

Larangan untuk mengekspresikan diri sendiri ini tidak hanya datang dari keluarga; kadang hal ini juga datang dari masyarakat sekitar. Saya pernah sangat terkejut saat mendengar seorang wartawan senior yang dikenal akibat karya-karyanya yang mengetengahkan soal pelanggaran hak asasi manusia berkata: ‘ya kaum gay juga gak perlu terlalu terbuka dan bilang eh gue ini gay lho!’. Inilah bentuk penjajahan kaum heteroseksual terhadap kaum homoseksual: mengirimkan kaum gay dan lesbian ke dalam keterasingan dan keterkucilan yang sunyi dan sepi merupakan cara terbaik untuk menindas mereka. Mengunci mulut dan tubuh sekelompok manusia dan melarang mereka berekspresi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa. Tetapi hal tersebut dianggap normal karena sekali lagi, kaum heteroseksual-lah yang berkuasa, seperti yang sudah dilegitimasi oleh lembaga agama yang sudah sangat primitif dan usang namun masih dicari-cari itu.

Bukti hegemoni heteroseksualitas lain yang membuat kebebasan dan penerimaan terhadap kaum homoseksual jadi tampak semu adalah: sensor terhadap hal-hal yang berbau homoseksual di ruang publik. Belakangan ini teman saya menjadi fasilitator pendidikan seks di sekolah, dan suatu hari kami menjalani pengarahan sebelum sesi di kelas dimulai. Tampak penyusun modul pendidikan seks tersebut menunjukkan sebuah video yang diproduksi oleh sebuah LSM di Amerika tentang betapa beragamnya keluarga: ada keluarga yang utuh, ada keluarga yang dimotori oleh single parent, ada keluarga yang terdiri dari etnik beragam, si ibu adalah Kaukasian sementara si ayah adalah orang Asia. Namun saat video menunjukkan keluarga gay dan lesbian, sang penyusun modul otomatis langsung memberikan reaksi seperti ini: “gue bakalan motong bagian yang gay itu, jangan sampai kelihatan sama anak-anak di sekolahan,” ujarnya dengan ekspresi wajah mengindikasikan rasa jijik. Saat ditanya mengapa, ia hanya menjawab, “ya itu kan nggak normal”. Sang penyusun modul memberi reaksi seperti itu meskipun ia tahu dan bisa toleran terhadap kenyataan bahwa ada beberapa fasilitator dalam timnya adalah gay. Sekali lagi, toleran tidak sama dengan menerima: apa yang selama ini kita anggap sebagai penerimaan hanyalah sebuah penerimaan semu. Kita dibiarkan hidup sebagai manusia tetapi seksualitas kita tidak pernah diakui sebagai seksualitas yang valid.

Pelanggaran yang paling besar terhadap hak kaum homoseksual bisa tergambar dari tidak adanya lembaga negara yang memfasilitasi mereka untuk menikah. Penyanyi dan penulis lagu Amerika Serikat Tori Amos (dia adalah heteroseksual tetapi sangat sadar dan memperjuangkan kaum homoseksual) bahkan pernah menyarankan kaum gay dan lesbian untuk tidak membayar pajak pada negara. Apa pasalnya? Ia mengatakan bahwa sangat tidak logis bahwa sebagai warga negara yang baik kaum gay dan lesbian diwajibkan untuk membayar pajak sementara mereka sama sekali tidak diperbolehkan menikah; suatu hal yang tidak masuk akal. Untungnya tahun lalu pemerintahan Amerika Serikat telah menghapuskan Defense of Marriage Act, yang mengkhususkan pernikahan hanya pada kaum heteroseksual saja. Tapi di Indonesia hal seperti ini tidak mungkin terjadi selama partai atau caleg yang mempolitisasi agama masih mendapatkan suara, khotbah-khotbah penuh kebencian masih terdengar di gereja atau masjid dan organisasi-organisasi massa yang keras seperti FPI atau MMI masih hidup. Tidak mungkin!

Uraian yang diberikan Seidman dalam bukunya sempat membuat saya depresi selama dua bulan penuh. Pasalnya, Seidman membangunkan kesadaran kritis saya tentang kondisi kaum homoseksual dalam masyarakat saat ini yang masih sangat tertindas karena hak-hak mereka dirampas oleh sistem yang mengabsolutkan heteroseksualitas.

Namun kita memang tidak dapat mengubah dunia dalam sekejap. Tidak mungkin tiba-tiba semua orang dapat menerima homoseksualitas dan memberikan hak-hak kita secara penuh. Kita hanya dapat mengusahakan perubahan secara perlahan-lahan. Saat ada produk budaya entah itu cerpen, film atau lagu (yang terakhir ini sepertinya di Indonesia belum ada) yang menjadikan perjuangan kaum homoseksual untuk mendapatkan perlakuan yang setara yang muncul, kita sudah maju selangkah. Saat ada orang heteroseksual yang berhasil diyakinkan bahwa kaum homoseksual juga harus dipenuhi hak-haknya, kita telah maju selangkah. Saat ada orang yang lebih memilih jalur belas kasih dibandingkan doktrin agama yang mengutuk homoseksual, kita telah maju selangkah.

Dengan langkah-langkah kecil ini, semoga anak cucu kita tidak lagi menderita akibat prasangka yang mendarah daging. Semoga hal tersebut bisa terjadi sebelum dunia ini terlanjur kiamat.

*Penulis bekerja di harian berbahasa Inggris The Jakarta Post, dimana ia bertugas sebagai reporter dan promotional copywriter.