Suarakita.org – Seringkali, masyarakat hanya bertumpu pada pemikiran bahwa dunia diciptakan hanya ada dua jenis kelamin yaitu Lelaki dan Perempuan. Prespektif ini sering disebut sebagai pemikiran Bipolar yang memandang bahwa hanya maskulinitas lelaki dan feminisme perempuanlah dua parameter yang dianggap lebih jelas.

Pemikiran bipolar mengembangkan parameter bahwa lelaki seharusnya memiliki tampilan yang lebih maskulin, macho, dan diberi kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana gambaran Soekarno sebagai representasi dari “Lelaki Sejati” yang gagah, macho, tegas dan berani. Sedangkan penggambaran tentang perempuan selalu diparameterkan seperti Fatmawati yang mengenakan jarit, duduk dengan anggun, feminin, dan selalu mengalah. Keduanya digambarkan sebagai representasi “Lelaki Sejati” dan “Perempuan Sejati” sehingga dunia hanya memiliki ruang bagi dua parameter tersebut yakni representasi dari sifat maskulinitas lelaki dan feminisme perempuan.

Benarkah tidak ada diversitas gender pada manusia? Dalam limapuluh tahun terakhir, muncul berbagai upaya untuk meneliti lebih dalam gender dan seksualitas manusia dalam bidang psikologi, psikoanalisis, antropologi, studi gender, filsafat, dan teologi. Kajian-kajian ini menemukan bahwa pola bipolar tidak dapat mencerminkan realita hidup manusia. Yang lebih tepat adalah pola spektrum, yang menunjukkan adanya gradasi atau diversitas antara laki-laki dan perempuan. Dewasa ini orang memakai genderbread person untuk menjelaskan peta gender dan seksualitas. Disitu gender dan seksualitas dikategorikan menurut 4 aspek.

- Jenis Kelamin (biological sex), dimana secara biologis ada orang yang berjenis kelamin laki-laki (male), perempuan (female), dan diantaranya (intersex).

- Orientasi seksual (sexual orientation). Ini berbicara soal hati atau orientasi seks: kepada siapa saya tertarik secara seksual? Ada yang tertarik kepada sesama jenis (homoseksual), lawan jenis (heteroseksual), atau kedua jenis (biseksual).

- Identitas gender (gender identity). Ini menyangkut konsep diri (cara pandang/berpikir): siapakah saya dalam soal gender. Ada orang yang memandang dirinya sebagai perempuan (woman), lelaki (man), atau gender-queer (bukan keduanya atau kombinasi keduanya).

- Ekspresi gender (gender expression): bagaimana orang itu menampilkan atau mengekspresikan diri: apakah feminin, maskulin, atau androgynous (kombinasi keduanya).

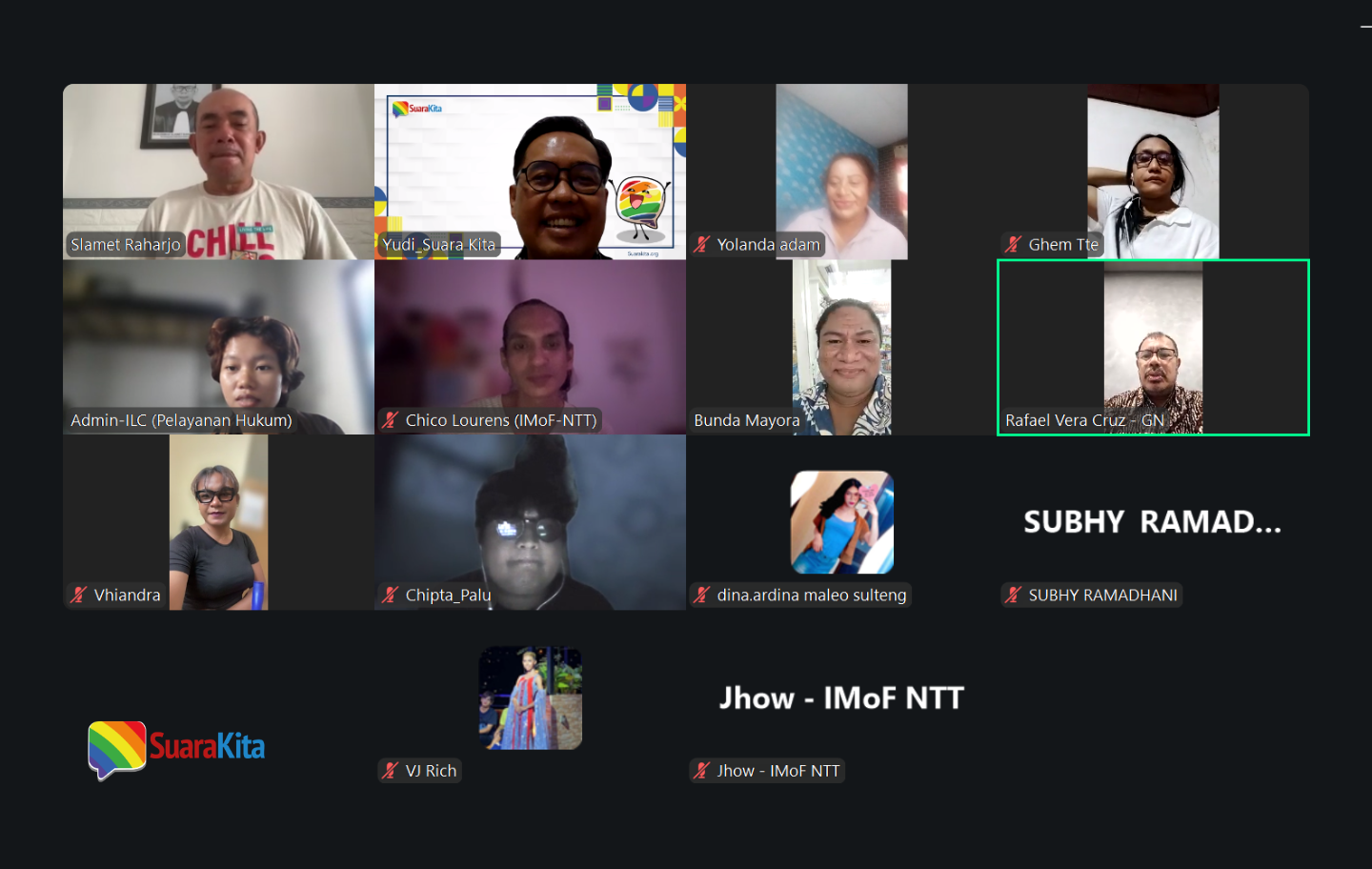

Keempat faktor ini bercampur-aduk, berpadu dalam diri, membuat tiap orang memiliki gender dan seksualitas yang unik dan bervariasi. Peta ini belum sempurna karena belum memasukkan kelompok minoritas gender lain seperti kelompok aseksual, namun telah membuat kita lebih mampu memahami LGBT. Setidaknya gambaran tersebutlah yang kita dapatkan dalam Seminar Kekristenan, Gender dan Seksualitas : Pergumulan dan Tantanganya pada Sabtu (10/10). Masalah LGBT dalam seminar ini dibahas secara Teologis oleh Pdt Stephen Suleeman, sementara pembahasan dari sisi Psikiatris diberikan oleh dr G Pandu Setiawan, dan dari sisi Psikologis oleh Khanis Suvianita S,Psi. M,A. Seminar juga mengundang dua narasumber dari komunitas LGBT Benny Prawira (pendiri Into The Light) yang fokus pada pencegahan terhadap upaya bunuh diri remaja, dan Reny Kistiyanti dari Talitakum yang fokus pada penanganan isu kekerasan bagi LBT (Lesbian, Biseksual Perempuan dan Transgender Female to Male atau Transmen).

Dahulu, Gereja menentang teori Heliosentris dan memandang bahwa Geosentris sebagai satu-satunya prespektif pengetahuan yang diterima oleh gereja. Dalam perkembangannya kemudian Gereja membuka diri bahwa ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran teori Heliosentris. Bagaimana Gereja memandang komunitas LGBT? Seharusnya Gereja memandang komunitas LGBT sebagaimana keterbukaannya menerima teori Heliosentris yang dahulu ditentang.

Namun Gereja kini diperhadapkan dengan dua pandangan:

- Akankah kita terus berpikir dengan pola bipolar (hitam-putih) dalam soal gender dan seksualitas? Itu berarti menganggap semua orang di luar kotak laki2 dan perempuan sebagai pendosa yang perlu bertobat. Dengan pola bipolar, kita tidak bisa menjawab realita hidup bahwa ada orang-orang di luar kotak laki-laki/perempuan yang tidak bisa berubah sekalipun mereka sudah bertobat dan mengikuti berbagai terapi. Juga pola bipolar tidak sesuai lagi dengan pandangan para psikolog/psikiater, antropolog, dan studi gender.

- Ataukah kita mau menerima pola spektrum yang mengakui bahwa ada gradasi atau variasi gender dan seksualitas? Kalau demikian, muncul pertanyaan: bukankah ini tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab? Bukankah Alkitab berkata: ”Allah menciptakan lak-laki dan perempuan” dan bahwa ”banci tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah?” Selain itu, bukankah mengakui spektrum gender tidak sesuai dengan ajaran gereja selama ini? Disini cara kita memandang dan menafsir Alkitab perlu diluruskan kembali. Alkitab adalah kitab religius yang bicara soal iman, bukan buku ilmu astronomi atau buku tentang studi gender dan seksualitas. Maka tafsir tradisional terhadap Alkitab yang bersifat heteroseksis perlu ditinjau ulang.

Ada lima kemungkinan posisi gereja terhadap LGBT.

- Posisi #1:IMORALITAS

Orang non-heteroseks dipandang sebagai pelaku kegiatan seksual imoral, karena si pelaku sengaja memilih gaya hidup yang keliru, walaupun sadar bahwa perilakunya bertentangan dengan hukum alam dan hukum agama. Ini mencerminkan kejatuhan dalam dosa dan hati yang dikuasai oleh kejahatan/kemesuman. Atau, dosa yang muncul akibat kebencian terhadap lawan jenis yang tidak dituntaskan. Orientasi homoseksual dianggap sebagai hawa nafsu yang tak terkendali. Karena merupakan pilihan berdosa, mereka harus mengubah orientasi seksual untuk ”kembali kepada kodratnya”, yaitu mencintai lawan jenis, menikah, dan mempunyai keturunan. Karena dipandang imoral, gereja tidak boleh mendukung LGBT. Gereja menolak mereka menjadi aktifis apalagi memimpin gereja. Mereka harus dikenai disiplin gerejawi atau ”Digembalakan secara khusus.”

- Posisi #2: KECANDUAN

Orang non-heteroseks bagaikan pecandu narkoba. Mereka mula-mula memilih untuk menjadi homoseks, setelah itu kecanduan sehingga sulit diobati menjadi normal lagi. Ia bisa kembali normal, tetapi dari waktu ke waktu bisa ”kumat”; kembali terjerumus dalam kecanduan. Karena kecanduan tidak ada obatnya, maka pelakunya perlu berusaha keras mengendalikan diri agar tidak kecanduan lagi. Mereka tidak perlu menikah secara heteroseks, karena kecanduan yang akut bisa merusak rumahtangganya. Maka mereka diharuskan hidup selibat. Tidak menikah, tetapi juga sama sekali tidak melakukan hubungan seks seumur hidupnya. Dorongan atau keinginan untuk melakukan seks sejenis tidak dipandang dosa. Itu hanya akibat dari kecanduan tadi. Namun jika dorongan itu diwujudkan dalam hubungan seks, ia menjadi dosa.

Dengan pandangan ini, gereja tidak mengecam LGBT sebagai pendosa, tetapi mereka didorong untuk ”hidup kudus” dalam artian selibat. Gereja menolak LGBT memiliki pasangan, juga menolak mereka melayani dalam kepemimpinan gereja. Kalaupun menjadi pemimpin, mereka harus menjadi contoh bagi LGBT lain, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil untuk hidup selibat tanpa memiliki pasangan. Untuk membuktikan bahwa orang yang kecanduan separah apa pun bisa ”hidup normal” asalkan berjuang melawan dorongan untuk masuk lagi dalam ”jebakan kecanduan” itu.

- Posisi #3: CACAT

Orang non-heteroseksual dipandang seperti orang cacat. Ia seperti orang buta. Ia tidak memilih untuk menjadi seperti itu, maka ia tidak bertanggungjawab atas kondisinya dan tidak bisa disembuhkan. Ia harus menerima diri dan melakukan yang terbaik. Sebagai orang yang cacat seksualitasnya, dia tidak bisa dipaksa hidup selibat. Jika sangat membutuhkan, ia dapat memiliki pasangan yang sama-sama cacat (LGBT) dalam relasi yang saling mengasihi dan setia. Ini bukanlah kehendak Allah yang terbaik, melainkan sikap kompromi secara pastoral. Maka gereja dapat menerima LGBT dan pasangannya, namun tidak dianggap setara seperti anggota lainnya. Bagaimanapun mereka cacat, sehingga tidak bisa dilibatkan dalam pelayanan tertentu (misalnya, menjadi Pendeta atau Penatua/Majelis) dimana dibutuhkan figur yang ideal bagi jemaat.

- Posisi #4: KURANG SEMPURNA

Orang non-heteroseks dipandang seperti orang yang buta warna. Pelakunya tidak buta. Ia bisa melihat, namun kurang sempurna karena tidak bisa melihat semua warna. Kondisinya tidak ideal dan tidak dapat disembuhkan, tetapi bukan ”tidak normal.” Mereka sama seperti manusia lainnya, hanya ada sedikit kekurangan yang tidak perlu dipersoalkan. Karena LGBT itu normal, maka relasi seksual sesama jenis yang mereka lakukan juga normal karena hal itu natural atau otentik bagi mereka. Sama seperti relasi heteroseks. Relasi homoseks bukan hanya soal hawa nafsu, melainkan merupakan ekspresi dan kebutuhan akan kedekatan dan relasi yang mendalam. Pandangan ini membuat gereja bersedia merestui pasangan LGBT, walaupun tidak dapat memberkati secara publik. Sebab relasi ini bukanlah relasi ideal. Sama halnya seperti banyak gereja juga masih menolak memberkati pernikahan heteroseksual bermasalah.

- Posisi #5: NORMAL

Orang non-heteroseksual dipandang normal. LGBT hanyalah variasi alami dari manusia, sama seperti ada orang bertangan kidal. Mereka normal, hanya mereka berbeda. Baik orang heteroseks maupun non-heteroseks (LGBT) adalah bagian ciptaan Tuhan yang setara dan sama berharga. Semuanya merupakan manifestasi karya Tuhan yang unik dan kreatif. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengubah orientasi seksual yang Tuhan berikan kepada mereka. Semua penilaian negatif terhadap mereka perlu dikesampingkan. Oleh karena LGBT adalah normal, maka adalah normal dan natural juga jika mereka memiliki kekasih dan ingin menjalin relasi seumur hidup dengan kekasihnya. Gereja tidak akan bersikap diskriminatif. Gereja tidak akan melarang mereka menjadi Pendeta, Penatua, atau apapun juga berdasarkan orientasi seksual mereka, karena hal itu mencerminkan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Namun mengenai pemberkatan ”pernikahan sejenis”, hal itu masih bisa diperdebatkan. Walau gereja dapat memberkati relasi mereka, namun tidak semua setuju dengan istilah ”pernikahan” karena definisi pernikahan ditujukan bagi relasi laki-laki dan perempuan. Perlu diperdebatkan apakah perlu meredefinisi pernikahan ataukah memakai istilah lain.

Selama hampir 50 tahun terakhir, gereja-gereja khususnya di Amerika Utara, makin banyak yang berubah posisi dan makin lama makin meninggalkan cara pandang bipolar. Namun beberapa gereja seperti Roma Katolik dan gereja-gereja Baptis di Amerika (utamanya Southern Baptist) hanya mengalami kemajuan sedikit dibandingkan dengan beberapa denominasi gereja arus utama. Pergeseran sikap gereja ini bukan didasari atas tren, melainkan berkembangnya wacana teologis. Banyak teolog makin menyadari bahwa ayat-ayat Alkitab yang selama ini dipakai untuk menyerang kelompok LGBT ternyata telah ditafsirkan secara heteronormativ, dengan menggunakan ”kacamata” atau filter anti LGBT. Padahal ketika diteliti lagi secara lebih mendalam sesuai konteksnya, ayat-ayat itu tidak berbicara tentang LGBT seperti yang dikenal sekarang. Kata ”Homoseksual” sendiri baru muncul tahun 1868, ribuan tahun setelah Alkitab ditulis. Di jaman Alkitab, orang tidak mengenal konsep homoseksual. Lantas bagaimana dapat disimpulkan bahwa Alkitab anti dengan Homoseksualitas?

Diskusi tentang LGBT di kalangan teolog masa kini juga tidak bisa semata-mata berdiri sendiri secara teologis, tanpa upaya untuk melihat dari sisi medis dan psikologis atau psikoanalisis. Kini banyak gereja bersikap terbuka dan melihat masalah LGBT secara utuh dan holistik, alih-alih hanya mengutip ayat-ayat alkitab dan menghakimi mereka sebagai pendosa. Itu sebabnya dalam seminar ini kita akan mendengarkan pendapat dari para pembicara yang berasal dari berbagai bidang ilmu. Bukan hanya pemaparan wacana teologis yang berkembang disekitar isu LGBT, namun juga pemaparan dari kajian bidang psikiatri dan psikologi gender.

Akhirnya, pembahasan tentang LGBT bukan hanya untuk memuaskan pikiran atau memperdebatkan sikap pro dan kontra. Pandangan kita terhadap LGBT sangat penting karena mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan kelompok minoritas gender dan keluarganya. Penolakan dan penghakiman gereja telah mengakibatkan keterasingan yang dirasakan oleh LGBT. Mereka merasa ditolak oleh gereja dan dikutuk Tuhan. Akibatnya, tingkat bunuh diri di kalangan LGBT cukup tinggi. Sementara itu, ketidakmampuan gereja untuk memahami LGBT juga telah membuat gereja menjadi tidak relevan bagi mereka.

Gereja seakan mengajarkan sesuatu yang tidak dapat diterapkan di dalam hidup, karena tidak memahami pergumulan LGBT. Bagi orangtua LGBT, topik ini juga penting. Cara pandang keliru dapat menjerumuskan LGBT dengan memberikan solusi keliru (mistreatment), yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan mental mereka, seperti dalam program reparative theraphy. (Oriel Calosa)