Oleh: Dewi Nova*

Suarakita.org – Febry Eva Lovina mengenakan ulos berwarna merah dan ungu, berdiri lantang di panggung yang latarnya tertulis Komnas Perempuan. Di sampingnya, Adang, musisi jalanan Emperan Pamulang dan Kaifin dari Perempuan Berbagi, memetik gitar penuh perasaan. Dengan tatapan tajam dan artikulasi menyala-nyala, Febry membacakan karyanya. Cerita pendek tentang tokoh aku –perempuan cinta perempuan—yang dikepung upaya koreksi orientasi seks oleh gereja dan orang pintar yang dipercayai dalam tradisi Batak. Penonton yang memenuhi ruang pertunjukan, nampak senyap. Tak hanya tercerap aksi Febry juga gagasan cerita yang unik dibanding para penampil di perayaan hari perempuan internasional saat itu. Ketegangan dan perayaan seperti ombak bergulung-gulung di jantung kami, tim Perempuan Berbagi. Sebagai bagian yang terlibat dalam rancangan pertunjukan itu, kami terus berhitung, tanggapan apa yang muncul dari penonton. Pementasan usai, mata Febry masih berapi-api, tepuk tangan meriah, kami menarik nafas panjang.

Usai pertunjukan, pembawa acara mengundang penonton untuk mengadopsi sepasang boneka karya Circa Handmade, yang hasil penjualannya akan disumbangkan untuk pendampingan perempuan korban kekerasan. Boneka diadopsi cepat oleh salah seorang penonton, dengan satu permintaan: Pasangan boneka yang terdiri dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu ditukar menjadi pasangan perempuan dan perempuan. Kami dan pemetik gitar Adang, yang masih di panggung, saling bertatap penuh syukur. Rupanya pertunjukan itu tak hanya memberi warna, juga memberi jalan lebih lapang bagi hadirin untuk mengungkap gagasan perempuan cinta perempuan di ruang perayaan perempuan arus utama (baca: hetero).

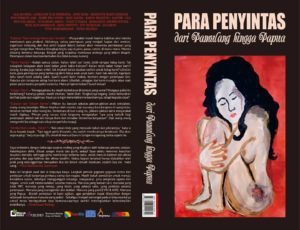

Pertunjukan itu berlangsung pada bulan Maret 2016. Itu pertunjukan ke-2 buku Para Penyintas dari Pamulang hingga Papua yang diterbitkan Perempuan Berbagi, Suara kita dan lima organisasi sipil di Kota Tangsel, Banten. Sebelumnya pertunjukan Para Penyintas digelar di hadapan komunitas budaya dan masyarakat di Ciputat. Selanjutnya, kami memenuhi undangan pada satu mata kuliah umum di Jurusan Kriminologi, FISIP UI; Sastra Reboan di Bulungan, Jakarta; Malam Puisi Tangerang di kota Tangerang, diskusi buku di Suara Kita dan perayaan Worl Book Day di Rumah Dunia, Ciloang, Serang, Banten. Sampai tulisan ini dibuat tujuh kali pertunjukan kami lampaui. Tujuk kali kami sebut kisah perjuangan perempuan cinta perempuan dan tujuh kali gulungan ombak ketegangan dan perayaan berdegub di jantung kami.

Bisa jadi, ketegangan itu dipengaruhi politisasi isu LGBT yang berlangsung bersamaan pada rentang waktu pertunjukan keliling buku Para Penyintas. Kekhawatiran yang wajar di tengah masyarakat yang sedang dibelah-belah dan dalam tekanan di antara pilihan bersikap untuk mendukung atau menolak kemanusiaan LGBT. Suasana yang seharusnya tidak dibiarkan berlangsung pada bangsa yang meyakini kebhinekaan.

Bila kami menghadirkan kisah perempuan cinta perempuan pada buku Para Penyintas, dan selalu kami sebut dalam setiap pertunjukan, hal itu kami lakukan bukan untuk menunjukan kami ada di pihak mana. Tujuan kami bukan untuk ‘memberi makan’ pada pelaku politisasi isu LGBT. Kami tak perlu turut bermain di ranah kepentingan-kepentingan sesaat politik praktis yang menjauhkan diri dari rasa sebangsa-setanah air.

Dengan atau tanpa politisasi isu LGBT, kami akan terus menelateni semangat dan sikap bhineka pada setiap proses pertunjukan, sebagaimana kami rawat pada saat buku itu diterbitkan. Juga pada setiap tahapan kelas menulis – rahim tempat cerita-cerita Para Penyintas terlahir. Semua itu pilihan sadar kami untuk merayakan hidup. Cara kami merayakan ruang budaya. Karena, meski kami pemula dan butuh belajar banyak dalam teknik pertunjukan, pemahaman kami terhadap ruang budaya sebagai ruang konsensus ragam nilai-pandangan hidup, adalah hal yang sejak awal dan akan selalu kami tempuhi.

Sadar sedang merayakan ruang konsensus, kami juga tak lepas dari sas sus yang menolak nada-nada yang kami hadirkan. Di panggung yang sama, sesekali kami menikmati semacam pertunjukan tandingan yang menolak gagasan kebhinekaan. Kami merasakan-menerima itu sebagai jalan panjang revolusi kebudayaan. Revolusi tanpa darah, cukup dengan bacakan puisimu, cerpenmu, mainkan musikmu, nyanyikan lagumu. Dan biarkan nada-nada itu berkunjung ke budi pekerti para penonton, memperkaya warna hidup mereka.

Kami sadar ruang budaya bukan ruang hampa yang bebas nilai. Kami merasakan terlalu lama nilai-nilai dominan seperti heteronormatif memenuhi setiap panggung pertunjukan. Mengepung tanpa rasa bersalah, bahkan sering merasa sebagai pertunjukan yang seharusnya. Tapi kami juga tak hendak berlaku serupa, meniadakan nada heteronormatif dan nada dominan yang lain. Kami ingin kita bermain bersama merayakan panggung-panggung pertunjukan. Tidak hanya di ruang pertunjukan yang seharusnya aman seperti Komnas Perempuan tetapi di komunitas-komunitas budaya yang belum terbiasa berapresiasi pada karya dan kepelakuan perempuan cinta perempuan atau gagasan dan kepelakuan seni pinggiran lainnya.

Karena, ruang budaya tanpa representasi gagasan dan pelaku pinggiran, tidak hanya terasa hambar tapi beresiko menjadi alat penguasaan yang menolak kebhinekaan warga dan mengganggu pemeliharaan hidup bersama. Seperti kerinduan kami pada tatanan politik yang memberikan rasa aman dan penghidupan pada kebhinekaan, demikian juga langkah-langkah yang akan kami tempuh di ruang budaya. Dengan etika peduli-welas asih pada setiap warna nada, semoga ruang budaya semakin dirasa manfaatnya untuk adab hidup manusia masa kini.

*Penulis Perempuan Kopi dan Bidang Budaya Perempuan Berbagi

Editor: Wisesa Wirayuda