Oleh: Abhipraya E. Ardiansyah*

Suarakita.org – “Lindungi anak dari LGBT!”. Kata-kata yang sedang menghiasi media di Indonesia selama beberapa pekan terakhir. LGBT sedang menjadi pusat perhatian masyarakat. Padahal, fakta sosial ini sudah lama berada di sekitar masyarakat Indonesia. Hanya saja, kali ini pembicaraan tentang LGBT lebih kompleks dari sebelumnya.

Munculnya akun Gay Kids di social media menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut Erlinda, Komisioner KPAI, LGBT adalah tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan moral, agama, dan UU Perlindungan Anak. Karena dalam UU Perlindungan Anak, pelecehan, persetubuhan, dan pencabulan pada anak merupakan tindak pidana. Ia menolak keras propaganda LGBT pada anak.

Marilah kita menguraikan benang kusut ini satu per satu.

Pertama, kita harus mengetahui apa itu LGBT sendiri. Lesbian, gay, dan biseksual merupakan bagian dari orientasi seksual. Orientasi seksual adalah ketertarikan secara fisik, seksual, emosional dan romantisme kepada jenis kelamin dan/atau gender tertentu. Secara umum, kita mengenal heteroseksual, biseksual, homoseksual, dan aseksual sebagai jenis-jenis orientasi seksual. Menurut PPDGJ (Panduan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III dan DSM (Diagnostic and Stastistical Manual of Mental Disorders) IV, seluruh orientasi seksual bukan merupakan gangguan kejiwaan.

Berbeda dengan transgender yang merupakan bentuk keberagaman identitas gender. Identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya secara gender, yaitu laki-laki, perempuan, dan lainnya (transgender, transseksual, trans*laki-laki, Trans*perempuan, dll). Draft ICD (International Classifications of Diseases) 11 Beta dari WHO juga telah menghapus gender identity disorder yang tadinya digunakan untuk mendiagnosis transgender dan transseksual. Setiap manusia juga memiliki ekspresi gender. Ekspresi gender adalah bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya secara maskulin, feminine, dan lainnya (androgyn, no gender, gender fluid, dll.) Ketiga komponen tersebut (orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender) adalah bentuk dari keberagaman seksualitas manusia yang tidak bisa dikaitkan satu sama lain. Jadi, LGBT yang termasuk dalam bagian dari orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender adalah bagian dari keberagaman seksualitas manusia.

Kedua, kita harus mengkritisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Anak juga memiliki hak untuk mengembangkan diri dan bebas dari tindak kekerasan. Seperangkat undang-undang ini pun telah menuliskan dengan jelas mengenai peran orang tua, masyarakat, dan negara dalam turut melindungi hak anak.

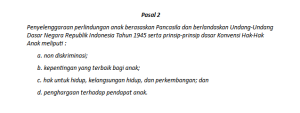

Ada beberapa poin yang harus dikritisi dalam UU Perlindungan anak. Pertama, asas non-diskriminasi pada Pasal 2. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua dan negara tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, disabilitas, termasuk orientasi seksual dan identitas gendernya. Kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ada anak-anak yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBT.

Ada beberapa poin yang harus dikritisi dalam UU Perlindungan anak. Pertama, asas non-diskriminasi pada Pasal 2. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua dan negara tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, disabilitas, termasuk orientasi seksual dan identitas gendernya. Kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ada anak-anak yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBT.

Selanjutnya, makna dari kata “pendidikan”. Dimana anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya. Pendidikan idealnya tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, moral, dan agama, tetapi juga pendidikan seksualitas yang komprehensif. Ironisnya, pendidikan seksual di Indonesia tertabukan dengan bias agama. Padahal, pendidikan seksualitas sangat penting untuk membantu anak mengenal dirinya, tubuhnya, serta menghindarkan anak dari IMS dan kekerasan seksual. Pada pembahasan di atas, kita sepakat bahwa keberagaman orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender merupakan bagian dari seksualitas manusia.

Yang terakhir, pahami perbedaan orientasi seksual dengan pornografi. Pendapat Erlinda tentang propaganda LGBT yang membawa pengaruh buruk bagi anak-anak dari berbagai media pornografi sangat tidak kontekstual. Pasalnya, pornografi tidak hanya menayangkan konten LGBT, tetapi juga konten heteroseksual. Lagipula, orientasi seksual merupakan ranah privat, berbeda dengan pornografi yang merupakan bentuk komunikasi berisi konten seksualitas yang bertujuan untuk membangkitkan hasrat. Singkat kata, Erlinda hanya memahami LGBT secara sempit sebagai propaganda aktivitas seksual. Di sinilah diperlukan peran orang tua dan negara sebagai pembimbing agar anak terhindar dari eksplorasi seksual yang berisiko, yaitu dengan menjadi teman diskusi dalam membahas seksualitas.

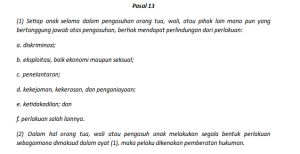

Faktanya, UU Perlindungan Anak masih mengabaikan hak anak-anak LGBT. Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak, malah menjadi pelaku pertama kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas gender anak. Tidak sedikit anak-anak LGBT yang menerima kekerasan dari lingkungan keluarganya. Berbagai kekerasan fisik, verbal, hingga tindakan korektif dilakukan untuk “meluruskan” anak-anak LGBT. Tidak jarang pula terjadi pengusiran. Hal ini jelas melanggar Pasal 13 Ayat 1 yang menjelaskan tentang orang tua, wali, dan siapapun yang teribat dalam pengasuhan wajib melindungi anak dari diskriminasi, penerlantaran, kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan. Ayat 2 pun menyatakan pelanggaran atas Ayat 1 dikenakan pemberatan hukum.

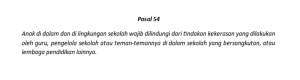

Represi pun juga kerap didapatkan dari lingkungan sekolah, terutama oleh tenaga pendidik dan sesama siswa. Kondisi yang jelas melanggar Pasal 54.

Represi pun juga kerap didapatkan dari lingkungan sekolah, terutama oleh tenaga pendidik dan sesama siswa. Kondisi yang jelas melanggar Pasal 54. Tak sadarkah mereka kalau kondisi represif itu berpengaruh buruk pada perkembangan mental anak? Kondisi seperti inilah yang mengganggu perkembangan anak-anak LGBT. Celakanya, sebagian besar orang Indonesia masih membenarkan tindakan korektif pada anak-anak LGBT, bahkan oleh Komisioner KPAI. Dengan kata lain, negara melanggar undang-undang dengan mendiskriminasi anak-anak LGBT.

Tak sadarkah mereka kalau kondisi represif itu berpengaruh buruk pada perkembangan mental anak? Kondisi seperti inilah yang mengganggu perkembangan anak-anak LGBT. Celakanya, sebagian besar orang Indonesia masih membenarkan tindakan korektif pada anak-anak LGBT, bahkan oleh Komisioner KPAI. Dengan kata lain, negara melanggar undang-undang dengan mendiskriminasi anak-anak LGBT.

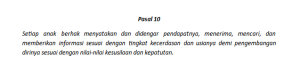

Berdasarkan Pasal 10, anak berhak mendapatkan informasi yang berimbang dan mampu dipertanggungjawabkan, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Apa susahnya mengajarkan anak kalau menjadi homoseksual bukanlah suatu gangguan kejiwaan? Orang tualah yang seharusnya menjadi teman pertama dalam mengajarkan konsep diri pada anak. Maka, orang tua harus cerdas dalam mencerna informasi, terutama terkait seksualitas. Karena orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, dan pendidikan seksualitas bukanlah hal yang boleh diabaikan. Orang tua jugalah yang harus menjadi pelindung pertama saat anak-anak LGBT mengalami kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gendernya.

Berdasarkan Pasal 10, anak berhak mendapatkan informasi yang berimbang dan mampu dipertanggungjawabkan, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Apa susahnya mengajarkan anak kalau menjadi homoseksual bukanlah suatu gangguan kejiwaan? Orang tualah yang seharusnya menjadi teman pertama dalam mengajarkan konsep diri pada anak. Maka, orang tua harus cerdas dalam mencerna informasi, terutama terkait seksualitas. Karena orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, dan pendidikan seksualitas bukanlah hal yang boleh diabaikan. Orang tua jugalah yang harus menjadi pelindung pertama saat anak-anak LGBT mengalami kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gendernya.

Kita tidak bisa menutup mata kalau Indonesia merupakan negara yang masih menganut sistem biner dan heteronormatif. Namun, apakah ini berarti anak-anak LGBT tidak berhak mendapatkan perlindungan? Justru di situlah dibutuhkan peran orang tua dan negara. Butir-butir dalam UU Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang “perlindungan” dan “kekerasan” seakan menjadi pagar makan tanaman bagi anak-anak LGBT. Lalu, ke mana anak-anak LGBT Indonesia harus mencari perlindungan? Sepertinya negara lupa kalau hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk anak-anak LGBT. Jangan sampai UU Perlindungan Anak hanya menjadi puisi indah belaka.

*Penulis adalah Kornas Divisi Muda Forum LGBTIQ Indonesia dan juga aktif dalam pergerakan Transgender Laki-laki di Indonesia.