Oleh: Sebastian Partogi*

Ourvoice.or.id – Filsuf Friedrich Nietzsche pernah mengatakan bahwa sebagai manusia, kita takut saat harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kita hidup di dalam dunia yang kacau, campur-aduk dan sulit didefinisikan. Ketakutan ini mendorong kita untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan.

Kebutuhan akan sebuah pegangan inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menciptakan nilai-nilai moral. Kepatuhan pada nilai-nilai ideal yang mengatur tindak-tanduk manusia ini menciptakan sebuah ilusi bahwa kita telah berjalan pada jalur yang benar dan oleh karena itu bisa merasa aman di tengah realita yang sangat liar dan tidak aman.

Novelis Ayu Utami sadar bahwa manusia juga mampu menciptakan ketidakadilan dan represi atas nama moralitas.

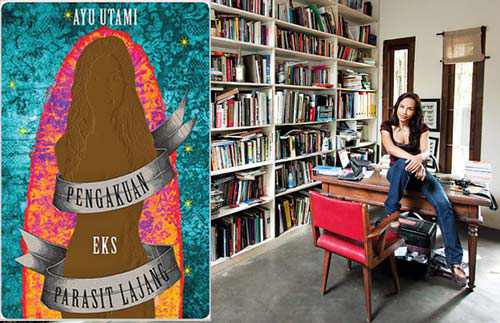

Dalam bukunya yang terbaru, Pengakuan: Eks Parasit Lajang, Ayu menulis “otobiografi seksualitas dan spiritualitas pertama di Indonesia”. Buku ini mendeskripsikan perjalanan tokoh utamanya, A (mungkin adalah Ayu Utami sendiri) dalam mendefinisikan moralitasnya sendiri dalam upaya membangkang terhadap nilai-nilai moral patriarkal yang memarjinalkan perempuan.

A pertama kali melihat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan saat ia masih duduk di bangku SMP, saat pacarnya pada waktu itu tiba-tiba ingin memutuskan hubungan dengannya hanya karena hasil tes IQnya lebih rendah daripada A.

“Ada yang tidak beres dengan nilai-nilai masyarakat. Lelaki dibebani tuntutan tidak proporsional untuk menjadi lebih dari perempuan. Dan perempuan diberi tuntutan tak adil untuk merendahkan diri demi menjaga ego lelaki. Sampai hari ini aku masih mengatakannya: itu sungguh tidak benar dan tidak adil,” tulis Ayu.

A juga menyadari bahwa masyarakat selalu menggunakan “moralitas” sebagai alasan untuk mengekang seksualitas perempuan. Ia terus menerus mempertanyakan kesahihan dari tabu masyarakat yang melarang perempuan untuk melakukan seks di luar nikah, sementara laki-laki diizinkan untuk bermain-main dengan perempuan manapun yang mereka sukai. Ia juga benci saat melihat perempuan selalu ditekan untuk mempertahankan keperawanan mereka, sementara laki-laki tidak mendapatkan tekanan yang sama. Ia melakukan perlawanan terhadap moralitas yang tidak adil ini dengan cara menghilangkan keperawanannya pada usia 20 tahun. Ia melakukan hubungan seksual dengan Nik, pacarnya saat itu.

Ia juga menggambarkan bagaimana ia dan Nik sering mengalami ketegangan karena pandangan Nik yang sangat konservatif mengenai hubungan gender.

Suatu hari, saat mereka telah selesai melakukan hubungan seksual, Nik meminta A untuk memanggilnya dengan sebutan “mas” (panggilan untuk saudara laki-laki yang lebih tua) ketika mereka sudah menikah suatu hari nanti. A bingung dengan permintaan ini karena usianya lebih tua daripada Nik.

“Tapi suami kan kepala keluarga. Suami akan memimpin istrinya,” Nik berkata.

Kemudian, saat A dan Nik sedang pergi berbelanja, Nik meminta A membelikannya sebuah coklat. A menolak dan berkata dengan marah: “Gak pantas cowok minta sama cewek. Cowok itu kan akan jadi kepala keluarga. Dia yang harusnya beliin ini-itu buat cewek,” kata A, membalikkan argumen yang selalu digunakan Nik.

Saat A menjadi seorang wartawan, ia bertemu dengan Dan, editornya yang mengagumi bakat jurnalistik A. Dan, yang sudah menikah, jauh lebih cerdas daripada Nik; ia memiliki pemahaman dan perspektif yang lebih luas mengenai segala sesuatu. Hubungan dengan Dan mengindikasikan preferensi A terhadap laki-laki yang setara dengannya, konsisten dengan sistem moral A yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan.

Namun A menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa merebut laki-laki tersebut dari istrinya. Ia menyimpulkan bahwa meskipun ia tidak setuju dengan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat namun ia memiliki kode etik. Konsisten dengan komitmennya pada etika dan keadilan, dengan berani A kemudian mengakui bahwa dirinya bukanlah orang baik-baik lagi. Bukan karena ia melakukan perselingkuhan dengan Dan, namun karena ia telah menyakiti istri Dan.

Namun pada saat itu, A berpikir bahwa dalam relasi laki-laki boleh disakiti untuk menghancurkan sistem patriarkal yang tidak menguntungkan perempuan. A kemudian menjalani beberapa hubungan dengan laki-laki yang berbeda saat ia masih berpacaran dengan Nik. A transparan pada Nik mengenai hubungannya dengan laki-laki lain dan Nik tidak mempermasalahkan hal itu, meskipun ia pernah hampir terlibat perkelahian fisik dengan lelaki simpanan A yang nyaris dua kali lebih tua darinya.

Suatu hari, saat A telah berpisah dengan Nik dan membina hubungan dengan Rik, seorang fotografer yang memiliki latar belakang kurang lebih sama dengan dirinya: mereka sama-sama tumbuh di keluarga Katolik dan sama-sama skeptis terhadap dogma Katolik yang irasional.

Ketika Nik mengetahui soal hubungan A dengan Rik, ia mengatakan: “Yayang jangan nakal-nakal lagi”. Yang diartikan oleh A sebagai pesan untuk tetap setia pada Rik.

Namun sekali lagi, ia berselingkuh dengan laki-laki lain. Tetapi kali ini, ia merasa bersalah dan memutuskan untuk memikirkan kembali caranya dalam meperlakukan laki-laki. Setelah melakukan perenungan, A menyadari bahwa tidak semua laki-laki menyalahgunakan kekuasaan mereka, sehingga ia harus hati-hati agar tidak menyakiti Rik, yang tidak termasuk dalam tipe laki-laki tersebut.

Tidak semua peristiwa di buku ini digambarkan secara jelas. Seperti saat A memutuskan untuk menikah dengan Rik terlepas dari sikapnya di masa lalu yang secara kuat menentang institusi pernikahan, ia tidak menjelaskan pemicu spesifik di balik perubahan sikap yang ia alami, selain penjelasan mengenai institusi pernikahan gereja Katolik yang egalitarian dan interpretasi feminis atas Yesus Kristus.

Mungkin A tidak selalu tahu alasan persis di balik semua keputusan yang diambilnya. Meskipun A tidak selalu mampu merasionalisasikan pilihannya, namun pengungkapan diri secara jujur yang ia lakukan dalam novel ini masih sangat berharga.

Kalau manusia bisa senantiasa memformulasikan ulang sistem nilai mereka selain hanya menelan pakem-pakem sosial secara tidak kritis, mungkin kondisi di mana perempuan di Indonesia dimarjinalkan atas nama moral teologis akan berkurang. Seperti ketika Aceh melarang perempuan mengangkang di sepeda motor atas nama syariat Islam atau ketika FPI memboikot penyanyi dangdut Inul Daratista karena goyangan ngebornya yang dianggap dapat memicu perbuatan dosa.

*Penulis adalah wartawan The Jakarta Post. Versi asli tulisan ini dimuat pada harian The Jakarta Post edisi 19 Mei 2013.