Ourvoice.or.id- Seksualitas adalah sebuah hal yang penting untuk dibicarakan walau tak semua orang kelihatan nyaman membicarakannya. Bahkan di negara-negara barat sekalipun, biasanya kaum konservatif masih menganggapnya sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Batasan yang mencegah seksualitas menjadi sesuatu yang bisa dibicarakan bebas biasanya adalah norma agama dan norma budaya, terlebih di negara seperti Indonesia.

Apa yang lebih tabu lagi untuk dibicarakan adalah homoseksualitas. Ini adalah sebuah hal yang semua orang sadar keberadaannya, tapi di saat yang sama juga sibuk menafikannya. Jangankan di Indonesia yang relatif konservatif, di negara Eropa dan Amerika Serikat, masih menganggap homoseksualitas sebagai sesuatu yang tak pantas diakui keberadaannya. Pekan lalu Prancis berada dalam tensi tinggi setelah undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis disahkan. Partai Republik di Amerika Serikat masih terus menjadi eksponen utama penentang gay marriage yang telah tembus di beberapa negara bagian.

Saya tak peduli pada orientasi seksual seseorang. Selama ia tak memaksakan kehendaknya pada orang lain, saya percaya bahwa seseorang bebas untuk memilih apa yang ingin ia pilih. Jelas ada berbagai norma dan kebiasaan yang menjadi batasan orang dalam bertingkah laku, tapi saya percaya bahwa setiap orang bebas menentukan pilihannya sendiri.

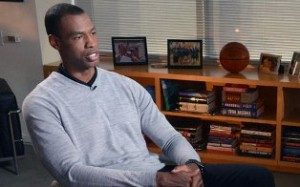

Sebagai seseorang yang gemar dengan dunia olahraga internasional, pekan lalu isu seksualitas kembali menyeruak dalam bahasan olahraga setelah Jason Collins, center Washington Wizards mengumumkan lewat sebuah tulisan di Sports Illustrated bahwa ia adalah seorang gay. Sebagai seorang pemain yang berstatus aktif di NBA, Collins menjadi pemain profesional pertama dalam sejarah olahraga Amerika yang coming out saat masih bermain.

Saya hanya penonton bola basket kasual, dalam arti belum tentu setiap pekan saya menyaksikan pertandingan NBA di televis. Saya tak familiar dengan nama James Collins. Maka ketika riset kecil saya lakukan untuk mengintip latar belakang dan prestasi Collins, tampak bahwa Collins bukan pemain gurem.

Collins telah bermain 12 tahun setelah di-draft pada 2001 dari Stanford oleh New Jersey Nets. Collins menjadi pemain penting bagi Nets setelah dua tahun berturut-turut masuk ke NBA Finals. Selain Nets, ada lima tim NBA lain yang pernah dibela Collins: Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, dan terakhir Wizards.

Fakta bahwa Collins adalah pemain pertama yang mengumumkan bahwa dirinya gay saat masih aktif di olahraga profesional Amerika menyiratkan bahwa tak peduli betapa liberalnya peradaban dunia barat, homoseksualitas masih dianggap sebuah faux pas dalam bidang olahraga

Bagaimana tidak? Saat aktor Hollywood atau musisi pemenang Grammy Awards mengumumkan bahwa diri mereka gay, maka itu adalah sesuatu yang sewajar matahari terbit di ufuk timur. Tapi saat seorang atlet profesional ternyata adalah seorang gay, maka langsung menjadi breaking news.

Reaksi atas pengumuman Collins dari dunia olahraga profesional relatif positif. Koleganya sesama atlet profesional memberi dukungan, termasuk juga dari media dan fans. Hal ini dianggap sebagai sebuah kemajuan bagi penerimaan kaum LGBT (lesbian, gay, bisex, transgender) dalam dunia olahraga, sebuah area tradisional di mana machoisme dan chauvinisme laki-laki bertakhta di atas segalanya. Collins memang bukan nama kelas satu dalam NBA, seperti LeBron James atau Kevin Durant, tapi pendulum reaksi sedang bergerak ke arah yang tidak mengecewakan.

Justin Fashanu

Reaksi seperti inilah yang tidak diterima oleh Justin Fashanu ketika lebih dari dua dekade lampau ia mengumumkan dirinya sebagai seorang gay. Fashanu adalah pemain sepakbola berkulit hitam pertama yang bernilai transfer 1 juta poundstering saat diboyong oleh Wimbledon. Prestasinya yang merosot ditambah tekanan atas orientasi seksualnya memberi pressure yang luar biasa berat kepada dirinya. Usai gantung sepatu, Fashanu bunuh diri.

Inggris adalah salah satu negara dengan tatanan masyarakat paling progresif di dunia, tapi tetap saja dalam bidang olahraga, terlebih sepakbola, tidak ada pemain yang berani menyatakan dirinya gay setelah Fashanu. Sebuah laporan yang banyak dilansir media tahun lalu menyebutkan bahwa setidaknya ada 12 pemain gay yang bermain di Premier League, tapi tak satu pun yang berani keluar ke publik. Rata-rata merasa takut bahwa langkah tersebut akan berakibat buruk bagi karir mereka, belum lagi harus menjalani berbagai cercaan, terutama dari suporter lawan.

Hanya ada satu pemain sepakbola di Inggris yang menyatakan dirinya gay setelah Fashanu, yaitu Robbie Rogers, asal Amerika Serikat. Tapi ia melakukannya setelah angkat kaki dari Leeds United karena sadar bahwa ia akan menjadi target penghinaan jika masih bermain di Inggris.

Tak ada yang mengikuti langkah Gareth Thomas, bekas pemain rugby asal Wales yang come out saat masih bermain, dua tahun sebelum akhirnya ia gantung sepatu. Thomas bukan pemain kacangan, ia punya 100 caps untuk timnas rugby Wales dan topskor try terbanyak ke-12 sepanjang masa di dunia rugby internasional. Jika berbicara mengenai machoisme dan chauvinisme, Anda bisa menilai sendiri mana yang lebih “jantan”, sepakbola atau rugby.

Walau sudah banyak suara-suara yang menyerukan agar atlet homoseksual diterima oleh publik, termasuk oleh para pesepakbola profesional, seperti Anders Lindegaard (Manchester United) dan Matt Jarvis (West Ham United), tapi masih banyak yang enggan untuk diasosiasikan dengan homoseksual. Kampanye yang hendak dilakukan persatuan pesepakbola profesional Inggris (PFA) gagal total setelah tak satu pun pemain yang mau tampil di iklan kampanye tersebut. Tak juga Jarvis sekalipun, sesuatu yang ironis karena dirinya bersama dengan David Beckham, Fredrik Ljungberg, dan Olivier Giroud, adalah sedikit dari pesepakbola yang berpose untuk cover majalah gay.

Salah satu argumen yang tidak mendukung seorang pesepakbola gay untuk come out adalah masalah privasi. Apa pentingnya bagi seseorang untuk menyatakan apa orientasi seksualnya? Jika memang ia mempunyai orientasi yang berbeda, ia tak punya kewajiban untuk mengatakannya kepada khalayak ramai.

Hal ini sesuai dengan doktrin “Don’t Ask, Dont Tell” yang diadopsi oleh tentara Amerika Serikat dulu. Aturan ini menyatakan bahwa tak apa-apa menjadi gay asal jangan diumumkan. Jangan bertanya, jangan menjawab.

Ini adalah dua kubu pemikiran yang mendasari perdebatan dari urgensi seorang atlet profesional menyatakan dirinya gay atau tidak. Karena tidak seperti profesi lain, olahraga profesional adalah sebuah profesi di mana pelanggan (penonton) berhak untuk menghina Anda dengan cacian paling kejam yang pernah Anda dengar seumur hidup.

Taruhlah Robbie Rogers masih bermain untuk Leeds United dan bertemu Manchester United, saya tak berani membayangkan apa yang akan diteriakkan suporter tuan rumah di Old Trafford kepada dirinya. Jika Arsene Wenger saja selama bertahun-tahun harus rela dicaci dengan tuduhan pedofilia (sebuah tuduhan tanpa dasar yang murni hanya untuk mengejek dirinya), apalagi dengan pengakuan seseorang atas orientasi seksualnya?

Sumber : beritasatu.com