Ourvoice.or.id. Pandangan Prof. Abdullahi Ahmed An-Na’im pemikir Islam dari Sudan yang tinggal di Amerika memberikan gambaran bagaimana pendekatan teks-teks Alkitab tidak cukup untuk membangun perubahan terhadap masyarakat yang pluralis. Perlu adanya pendekatan melalui budaya menjadi efektif untuk melakukan perubahan pandangan terhadap tafsir Islam sehingga memungkinkan “memasukan” konsep Islam dalam konteks Negara.

Pengalaman Na’im inilah yang menjadi pembuka pembahasan “Sekolah Pluralisme Kewargaan” CRCS UGM yang difasilitasi oleh Farid Wajidi, direktur LKIS-Yogyakarta, 13/2/2013. Pandangan Na’im inilah yang menjadi tugas kelompok pada hari sebelumnya dengan beberapa contoh kasus di Uganda dan Indonesia. Hasil pembahasan kelompok akan dipresentasikan di sesi akhir pertemuan hari ketiga

Fasilitator membuka pertanyaan “pemanasan” tentang Na’im kepada peserta, kira-kira apa ide utama atau apa yang peserta pahami dari bahan yang diberikan oleh peserta dari seorang Na’im?

Ada beberapa catatan dari peserta, diantaranya Na’im mempunyai pengalaman “buruk” di Sudan ketika guru-nya mati dibunuh karena pemahaman ke-Islaman yang terbuka/berbeda dari umumnya. Sedangkan Na’im sendiri pernah dipenjara yang kemudian harus hijrah ke Amerika dan kemudian mengembangkan pemikiran Islam terbuka di sana. Di Amerikalah justru Na’im “menjadi” Islam yang “kaffah”, maksudnya berkembang dengan ide-ide pemikiran terbukanya.

Dari pengalaman itulah kira-kira Na’im ingin menyarankan bahwa berdebat teks saja tidak cukup, tetapi harus “membawa” teks-teks Alkitab pada pengalaman masyarakat (pendekatan kebudayaan). Hal ini karena ada pengalaman Na’im dan gurunya sehingga pendekatan budaya menjadi lebih efektif untuk membangun Islam yang lebih ramah pada semua manusia yang akhirnya bisa menjadi nalar publik.

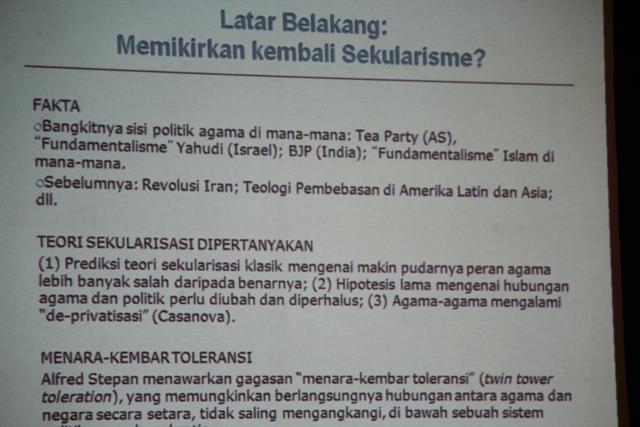

Pengantar itu membawa ke pembahasan selanjutnya tentang konsep “Negara, Agama, Demokrasi: Memikirkan Kembali Sekularisme?” bersama narasumber Ihsan Ali-Fauzi. Ihsan adalah dosen di Universitas Paramadina Jakarta untuk kajian politik perbandingan.

Ihsan memaparkan contoh di 27 negara Eropa menurut penelitian Stepan (2011) bahwa tidak semua negara yang diteliti tersebut hasilnya ; tidak satupun negara yang benar-benar lepas dari agama walau negara tersebut adalah sekuler. Misalnya Perancis negara yang “super” sekuler memberikan alokasi dana negara untuk pembangun mesjid dengan alasan untuk menghargai para pejuang Islam untuk Perancis.

Fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya teori sekuler klasik (baca: Sekulerisme) tidak terbukti bahwa masyarakat ketika sekuler maka masyarakat akan “meninggalkan” agama dalam negara. Sehingga kemudian memunculkan ide sekuler “baru” yang disebut dengan Sekulerisasi. Arti sederhananya bagaimana mengembangkan sebuah konsep negara yang memberikan kebebasan setiap negara beragama untuk membangun sebuah negara yang demokratis. Sehingga muncul konsep sistem demokrasi dinegara-negara sekuler dengan apa yang disebut “Demokrasi-Sekuler, demokrasi-agama resmi, otoritarian-sekuler, otoritarian-agama resmi”.

Maksudnya bahwa demokrasi bisa berkembang di negara sekuler tetapi juga bisa terjadi dinegara yang non sekuler (negara berbasis agama). Disisi lain sekuler dapat berkembang di negara demokrasi maupun otoritarian. Misalnya di negara Singapura yang sangat tidak demokrasi tetapi negaranya sangat sekuler.

Ihsan menegaskan kembali fakta ini menunjukkan bahwa menjadi negara yang sekuler tidak benar menjadikan warganya meninggalkan agama. Sekulerisasi bisa terjadi dimanapun, kesimpulannya demokrasi atau sekulerisasi saja tidak cukup, keduanya harus menjadi penting untuk berkolaborasi, walau Ihsan tidak mengungkap secara tegas begitu. Tapi pointnya negara sekuler menjadi baik jika sistem demokrasinya juga baik. Perpaduan inilah penting untuk dikembangkan oleh sebuah negara yang maju. Walau sistem ini sangat memungkinkan semua kelompok yang anti atau pro demokrasi/sekuler menggunakan sistem ini untuk kepentingan politiknya. Bisa menjadi lebih demokratis maupun malah berubah menjadi otoriter (keduanya sangat memungkin terjadi).

Sehingga Ihsan memberikan penegasan, bahwa setiap warga harus selalu curiga pada kelompok/partai yang mengaku sekuler maupun yang non sekuler (basis agama).

Kemudian Ihsan meyampaikan soal ide alternatif pemikir Alfred Stepan yang mengembangkan pentingnya membangun “menara kembar toleransi”, yaitu bahwa negara dan agama dapat berkembang beriringan sejalan dengan berkembanganya demokrasi. Negara, Agama dan Demokrasi bagaimana “hidup” berdampingan secara harmonis, itulah konsep yang ditawarkan oleh Alfred dengan sebutan “Menara Kembar Toleransi”.

Menurut saya (Toyo) ide pemikiran Stepan ini untuk memberikan tawaran lain agar menghindari “konflik” antara agama dan negara. Selain itu fakta membuktikan bahwa di negara sekuler manapun tidak ada yang terlepas dari soal agama dan negara. Menyatu dengan warga negaranya.

Itulah kira-kira point materi yang disampaikan oleh Ihsan Ali Fauzi yang tentunya proses diskusi bersama peserta sangat panjang dan seru sekali yang kemudian mengantarkan peserta istirahat siang.

Setelah makan siang, sesi dilanjutkan dengan pleno dari hasil kelompok yang membahas tentang ide pemikiran Na’im dalam konteks kasus-kasus di Uganda dan Indonesia. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, peserta dibagi menjadi enam kelompok yang masing-masing membahas satu kasus dan hasilnya seperti dibawah ini:

Kelompok 1: Tentang konsep penegakan hak asasi manusia dalam perjuangan di konteks regulasi melalui reformasi legal hukum sesuatu hal yang efektif dikembangkan. Ide ini yang ditawarkan oleh lembaga Setara Institute (SI)- Indonesia. SI berpendapat bahwa perdebatan berkaitan dengan kebijakan negara harus dibawa ke ranah HAM jangan dalam perdebatan teologis. Karena perdebatan teologis menurut SI menjadi tidak produktif untuk dikembangkan dibandingkan dengan kerangka HAM.

Kelompok 2 : Tentang permohonan pencabutan UU Penodaan Agama yang pernah diujikan oleh Mahkamah Konstitusi tetap permohonan tidak dikabulkan. Dalam kelompok ini ada dua pendapat yang satu meyetujui perlu adanya UU penodaan agama dengan berbagai revisi sedangkan sebagian lagi menyatakan tidak setuju negara masuk dalam soal keyakinan teologi seseorang apalagi menjadi “wasit” untuk menentukan mana yang ternoda maupun tidak ternoda.

Kelompok 3 : Bicara tentang persoalan polisi, study kasusnya di Uganda. Tetapi dalam konteks Indonesia, bagaimana polisi tugas utamanya memastikan setiap warga negara diberikan rasa aman untuk berekspresi dan berkeyakinan atas agamanya. Termasuk juga meyampaikan aspirasi ke publik seperti demontrasi. Selama ini, polisi sering sekali lebih banyak mengorbankan korban ketika berhadapan pada kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Polisi sangat tegas bahkan otoriter pada korban untuk tidak melakukan aktivitas yang jelas-jelas tidak melanggar hukum, tetapi Polisi lumpuh dan membiarkan kepada para kelompok pelaku kekerasan.

Kelompok 4 : Kasusnya berangkat dari pengalaman lembaga Wahid Institute yang melakukan pengorganisasian pemimpin di pesantren tentang pemahaman hak asasi manusia. Sejauh ini pesantren menjadi lembaga yang efektif dan strategis untuk mengembangkan ide-ide pluralisme dan demokratis di Indonesia. Tetapi masiha da masalah karena sistem feodalisme di pesantren sendiri menjadi persoalan sendiri yang juga harus diselesaikan.

Kelompok 5 : Membahas soal legitimasi budaya dalam konteks negara, walau study kasusnya pada Uganda tetapi dikontekskan pada kasus Yogyakarta tentang proses penetapan Gubernur yang secara otomatis, bahwa Gubernur adalah Sultan. Bagaimana konteks ini dilihat dalam negara demokratis? Dalam kasus Yogyakarta, saya (secara personal) berpikir seperti perpaduan sistem yang “Demokratis-Sekuler-Otoritarian” dengan alasan berbasis pada lokalitas. Tapi tentu tentang kasus Yogyakarta ini masih perlu diperdebatan bersama. Sehingga perlu proses dialog secara terus menerus antara sistem pemerintah “modern” dengan sistem pemerintahan “traditional”. Tidak ada nilai yang mutlak dan terus akan ada nilai-nilai baru dalam proses dialog tersebut.

Kelompok 6 : Tentang peran masyarakat sipil membangun pemerintahan yang bersih. Bagaimana sentral penegakan pemerintah yang bersih ada pada masyarakat selaku pengontrol. Sehingga perlu dilakukan penguatan masyarakat sebagai “subjek” oleh kelompok-kelompok LSM maupun aktor lainnya. Tetapi dalam kasus Uganda yang mungkin mirip dengan Indonesia, tetapi masalah yang sama dihadapi penguatan masyarakat sipil sering terikat pada kepentingan donor asing. Sehingga perlu dipikirkan kemandirian sumberdaya untuk membangun gerakan sosial ditingkat masyarakat.

Proses dari masing-masing kelompok presentasi kedepan peserta lainnya dan peserta yang lain akan memberikan masukan dan berbagi pengalaman. Proses sesi ini menjadi akhir dari materi hari ke-3.

Peserta kemudian di ingatkan oleh fasilitator untuk persiapan materi hari ke-4 yang akan ada kunjungan dilapangan di sebuah “pesantren waria” dan juga membaca makalah tentang konsep hak-hak perempuan dalam kebudayaan.(Hartoyo)