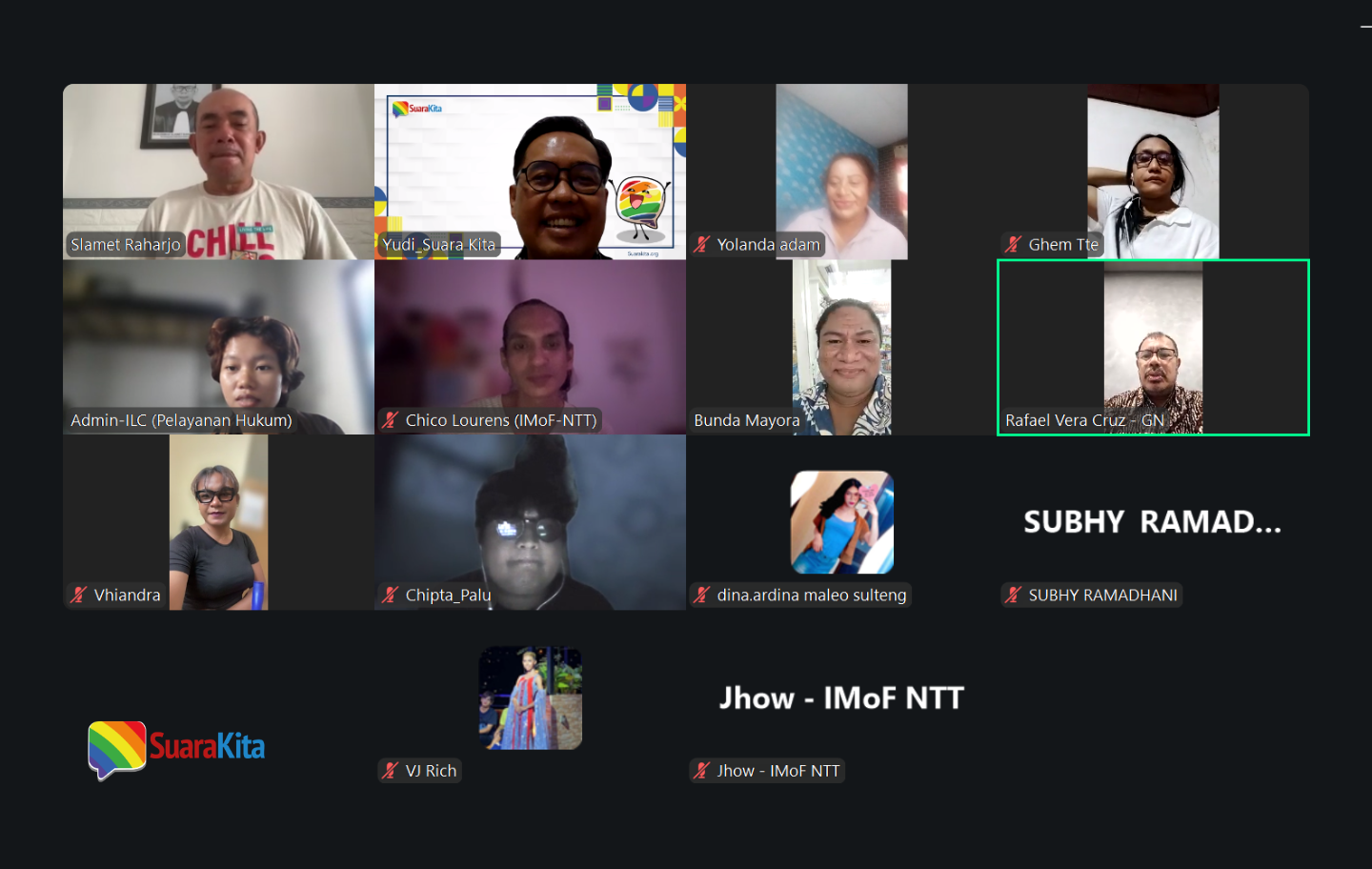

SuaraKita.org – Suasana hangat dan penuh tawa menyelimuti ruang komunitas Perkumpulan Suara Kita saat anggota berkumpul untuk kegiatan bulanan yang kali ini memilih film “But I’m a Cheerleader (1999)”, sebuah komedi satir yang mengangkat isu konversi terapi melalui kisah Megan, seorang remaja yang dikirim ke kamp “rehabilitasi” karena dianggap lesbian oleh orang tuanya. Dengan gaya yang jenaka namun tajam, film ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana bahasa dan institusi bisa membentuk stigma terhadap identitas seksual dan gender.

Setelah pemutaran film, peserta berdiskusi tentang bagaimana istilah-istilah seperti “penyembuhan”, “penyimpangan”, atau “normalisasi” sering digunakan dalam praktik konversi terapi—baik secara eksplisit maupun terselubung. Beberapa peserta berbagi pengalaman pribadi dan pengamatan terhadap lingkungan sosial, termasuk bagaimana bahasa medis, agama, atau keluarga bisa menjadi alat kontrol terhadap ekspresi diri.

Lena, salah satu peserta diskusi, berbagi pengalamannya, “Film ini memang menggambarkan konversi terapi di sebuah camp, tapi kenyataannya di Indonesia praktik itu tidak selalu terjadi di tempat khusus seperti itu. Saya sendiri pernah mengalaminya dalam bentuk yang lebih dekat: orang tua saya mendatangkan seorang pemuka agama ke rumah. Tujuannya jelas, agar saya ‘dibimbing kembali ke jalan yang benar.’”

Peserta lain menambahkan bahwa praktik seperti ini sering tidak disebut sebagai “konversi terapi,” namun dampaknya sama: menimbulkan rasa bersalah, menekan ekspresi diri, dan memperkuat stigma. Bahasa yang digunakan— “penyembuhan,” “kembali ke kodrat,” “pemulihan iman”—menjadi alat yang menormalisasi kekerasan simbolik terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas.

Diskusi komunitas menyoroti bagaimana praktik seperti ini, meski tidak menyebut dirinya sebagai konversi terapi, tetap memiliki dampak psikologis yang merusak. Bahasa yang digunakan dalam proses tersebut—seperti “penyembuhan”, “pemulihan”, atau “kembali ke kodrat”—menjadi alat kekerasan simbolik yang menegasikan identitas seseorang.

Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat kekuasaan. Dengan membongkar narasi-narasi yang menormalisasi konversi terapi, komunitas belajar untuk menciptakan ruang yang lebih aman, suportif, dan membebaskan. (Esa)