Oleh: Cecep Himawan*

Payudara menggantung lemas di dada figur itu. Penis di selangkangannya tegak menatap langit. Bibir vagina merekah dalam rona merah tertutupi buah zakar berbulu. Tubuhnya tersayat tanpa darah. Terluka. Tercabik. Tersakiti. Senyumnya lebar menelan udara musim semi. Dia bergerak gemulai – hendak terlihat menggemaskan tanpa harus melepas baju zirah dan bedil. Tangannya mengacungkan pedang tajam menyambut kupu-kupu di padang bunga seruni…

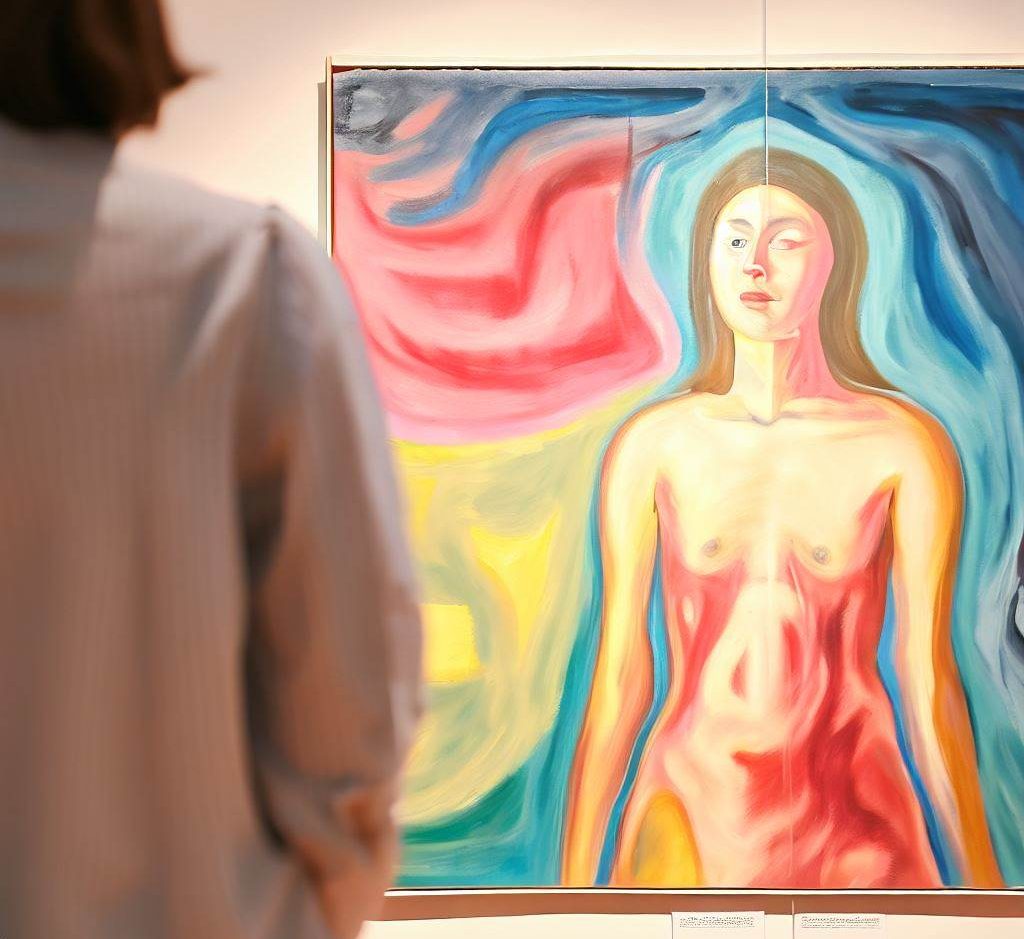

Tunggal terdiam lama di hadapan lukisan itu.

“Kamu tidak suka?” Fardan bertanya kepada perempuan itu – kegelisahan menguasainya.

Tunggal menghela napas. “Di sini tertulis ‘Fardan, 2014’. Di tahun itu, aku tidak ingat ada lukisan ini di studio kamu.”

“Aku bikin satu bulan setelah kamu terbang ke New York.”

“Ah…,” Tunggal berpura-pura terkejut. Dia memandang ke sekeliling ruang pameran. Memang ada beberapa lukisan bertahun 2014 – tetap saja satu pun tidak ada yang pernah dilihatnya. “Kamu tidak memajang lukisan sebelum 2014?”

“Beberapa sudah jadi milik kolektor. Beberapa…,” Fardan menengok ke salah satu dinding pameran, “beberapa kutimpa dengan lukisan baru. Sisanya…,” tatapan pria itu berhenti di muka Tunggal, “kubakar.”

Tunggal tidak berkomentar mendengar pengakuan itu. Tidak ada gunanya pula untuk berkata ‘mengapa’ karena dia sendiri tahu apa yang kelak dijawab Fardan jika dirinya bersikap seolah melupakan sejarah.

Tunggal hadir di pameran tunggal Fardan tepat ketika si pelukis tengah dikepung lautan wartawan. Mereka semua meminta panduan Fardan terkait bagaimana memahami sapuan kuasnya di atas kanvas. Betul ada catatan kuratorial di brosur dan penjelasan padat yang dikemukakan pemilik galeri tentang lukisan Fardan– tentu semua itu tidak kuasa membujuk jurnalis untuk melakukan ‘pekerjaan’ mereka.

“Figur lukisan Anda penuh dengan kekaburan ciri fisik, Pak Fardan,” seru seorang jurnalis usai pengguntingan pita di pintu pameran. “Ada yang punya bibir berlipstik dengan kumis di bawah hidung; vagina dan penis sekaligus di selangkangan; kulit hijau; mata merah….”

“Apakah ini gaya surealis yang tengah Anda kembangkan? Atau Anda sesungguhnya hendak tetap berpijak pada realisme? Seperti pameran tunggal Anda sebelumnya?”

“Ada ketidakjelasan yang hendak disampaikan oleh figur ciptaan Anda. Apakah ini kekaburan identitas manusia?”

“Apa yang sesungguhnya hendak Anda sampaikan, Pak Fardan?”

Orang-orang sotoy, keluh Fardan dalam kalbu. Dia menengok pada kurator yang telah menulis pengantar kuratorial dan menatapnya dengan pandangan tajam. Urus mereka, ujarnya hanya dengan gerakan bibir. Fardan hendak melarikan diri dari semua itu. Pria itu beranjak menuju pintu belakang – dia ingin merokok. Saat itu, langkahnya terhenti ketika memandang Tunggal berada di tengah keramaian – berkebaya encim warna putih dengan bawahan jarit Lasem.

“Tadi kamu kelihatan kaget sekali,” ujar Tunggal berusaha mencairkan suasana. “Aku belum jadi hantu, lho.”

“Aku tidak tahu kamu sedang di Jakarta.”

“Mama yang memintaku datang.”

Fardan membelalakkan kedua matanya. “Tante… sudah bisa menerima….?”

“Semoga,” Tunggal tersenyum pahit. “Aku sampai di Jakarta siang ini dan langsung ke hotel.” Napas dalam terbebas dari hidungnya. “Sepertinya aku masih perlu menyiapkan diri sebelum kami bertengkar lagi.”

“Dia memanggilmu, Tunggal. Dia pasti sudah mengalah.” Fardan memperhatikan Tunggal dari ujung rambut hingga ke ujung sepatu hak tinggi yang dipakainya. “Kamu sudah tampil secantik ini.”

“Don’t tease me, please.”

“Tante sudah lupa dengan…. Kalihira…”

Tunggal menatap pria itu dengan lembut. “Fardan, Kalihira tetap anaknya. Dan dia sudah mati….”

“Tante sudah menghubungimu?”

“Whatsapp-nya belum kubalas…”

Pundak Fardan ditepuk oleh seorang pria dari belakang. “Ji,” serunya perlahan, “Bu Linda cari kamu. Ada kolektor yang hendak bertemu kamu.”

“Oh, ya,” Fardan mendadak gugup. “Erik, perkenalkan ini… Tunggal. Baru siang tadi mendarat dari New York.”

Mata Erik berbinar-binar ketika menawarkan tangannya untuk berjabatan. “Jiji banyak cerita tentang Kak Tunggal,” ujarnya bersemangat. “Kak Tunggal pemberani.”

Tunggal tersipu-sipu. “Sudah berapa lama sih pacarannya?”

Erik dan Fardan saling berpandangan. Pipi Erik memerah. “Dua tahun ya, Ji?”

“Erik, temani Tunggal dulu, ya? Aku ke tempat Bu Linda dulu,” ujar Fardan, berusaha lari dari topik pembicaraan. Fardan menganggukkan kepala pada Tunggal dengan terburu-buru – lelaki itu berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya.

Mereka berdua memandang kepergian Fardan dengan tatapan hampa.

Tunggal memperhatikan penampilan Erik. Mungkin tingginya 170 cm. Tidak terlalu ramping, tidak terlalu berisi. Kulitnya pucat. Sisa kumis dan jenggot – sepertinya baru saja dipotong – berkeliaran di sekitar bibir dan dagu. Rambutnya dicukur gaya high fade. Kemeja floral-nya berlengan pendek dan secara pas membalut tubuhnya. Celana panjang ketatnya berbahan jeans hitam.

Dia terlihat rupawan, Tunggal berbisik dalam hati. Dan dia laki-laki…

“Tidak semua orang bisa memanggil Fardan dengan sebutan ‘Jiji’. Bahkan teman dekatnya sekali pun,” Tunggal menyela keheningan di antara mereka.

Cahaya di wajah Erik sedikit memudar. “Dia tidak mau seorang pun tahu tentang kita.”

“Erik, ini Indonesia. Kamu ingin bergandengan tangan di jalanan dengan Jiji dan dibakar di tempat?”

“Hm, apakah aku dan Jiji harus ikut Kak Tunggal ke New York?”

Tunggal tersenyum. “Tapi kamu senang, kan? Tidak ada masalah selama pacaran?”

“Jujur aku tidak paham lukisan Jiji. Awalnya, aku bisa menerka apa yang dia gambar – sedikit-sedikit. Lama-lama, ah, entahlah.”

Perempuan itu menengok ke lukisan lain. “Fardan bilang lukisan-lukisan lama dia ditimpa dengan lukisan baru? Atau dibakar?”

“Iya. Semua lukisan ini dibuat di atas lukisan dari tahun 2014 dan sebelumnya.”

Pada tahun itu, aku berangkat ke New York. Tunggal menatap lukisan-lukisan itu dengan sendu.

“Fardan pernah cerita tentang pria itu – Kalihira?”

“Beberapa kali. Dia pacar Jiji di IKJ (Institut Kesenian Jakarta), kan?”

“Fardan sudah move on dari Kalihira?”

“Jiji mengaku begitu. Jiji bilang dia tidak bisa melihat lukisan-lukisan dari masa ketika dia berpacaran dengan Kalihira. Tetapi aku tidak percaya.”

“Bagaimana bisa?”

Erik menoleh ke sebuah lukisan potret di sudut ruang pameran. Lukisan itu tidak terlalu diperhatikan oleh para pengunjung. Tunggal penasaran. Sepertinya lukisan lain selalu diperhatikan lama-lama – mereka selalu mempertanyakan lukisan Fardan, bukan? Perempuan itu melangkah bersama Erik menuju lukisan itu, masih diburu oleh pertanyaan yang sama.

Lukisan itu menampilkan sosok yang mudah ditebak: seseorang berjenis kelamin laki-laki. Perawakan pria itu ramping. Kulitnya pucat. Dadanya bidang dan tidak membentuk bulatan layaknya payudara perempuan. Terdapat sisa kumis dan janggut di sekitar bibir dan dagu. Rambutnya panjang sampai ke pundak. Sosok itu tegak berdiri mengenakan kaus putih polos dan celana pendek hijau yang hanya menutupi paha.

Pada label di bawah lukisan tertulis judul lukisan: “KALIHIRA. TAHUN 2013.”

Tunggal kehilangan kata-kata ketika memandang sosok itu.

“Kak Tunggal?”

“Erik… aku pergi sekarang ya? Baru ingat… ada janji bertemu teman di hotel… bilang ke Fardan ya, kalau aku pergi sekarang?”

“Eh? Kenapa baru bilang?”

Tunggal tidak memberi waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Dia segera berbalik arah menuju pintu galeri. Tergesa-gesa dirinya membuang pandang ke salah satu sudut ruang pameran – dia bisa melihat Erik melangkah terburu-buru mendekati Fardan, yang tengah melayani pertanyaan dari beberapa orang – entah kolektor, entah jurnalis, entah pengagum karyanya.

Di tepi jalan raya, Tunggal melambaikan tangan ke arah taksi yang melaju perlahan. Tidak ada waktu untuk pesan mobil online, dia membatin.

Tepat ketika Tunggal usai menyamankan diri di dalam taksi dan menutup pintu, perempuan itu melihat Fardan berlari ke arah taksi. Tunggal menarik napas panjang sebelum dia memutuskan untuk menurunkan kaca jendela.

“Tunggal…,” Fardan tidak dapat menahan helaan napasnya usai berlari, “…kenapa pulang sekarang?”

Perempuan itu menengok ke arah supir taksi. “Aku sudah lihat lukisan berjudul ‘Kalihira’. Aku kira kamu sudah melupakan dia.”

Fardan menunduk. “Aku tidak bisa membuat lukisan baru dengan kanvas itu. Lalu aku berpikir untuk membakarnya. Tapi aku tidak bisa…”

“Fardan! Dia sudah mati!”

“Tetapi kamu masih hidup.”

Tunggal tertawa. “Sekarang kamu bisa ereksi jika menatap payudara dan vagina?”

Supir taksi di kursi depan langsung menatap Fardan lewat kaca pandang. Fardan menyadari hal itu; dia langsung menengokkan wajahnya ke arah lain.

“Setidaknya, pikirkan dia,” ujar Tunggal, seraya mengarahkan pandangnya ke gedung galeri. Fardan membalikkan badan ke belakang; di depan pintu galeri, Erik berdiri menatap taksi yang ditumpangi Tunggal. Ada seribu pertanyaan yang terpantul di wajah Erik.

Tunggal langsung menaikkan kaca jendela. Dengan sigap Fardan menahan sisi atas kaca taksi. “Lalu, mengapa kamu tetap datang ke pameran aku?”

Perempuan itu terpana mendengar pertanyaan itu. Dia langsung menutup kaca jendela dan meminta supir taksi untuk segera melaju.

*

Rokok itu baru terbakar sedikit ketika Tunggal menekan ujungnya ke dasar asbak. Tangannya sibuk menyangga dahinya. Rambut panjangnya tergerai tidak beraturan di punggung.

Diteguknya vodka di gelas kaca itu hingga tidak bersisa. Kedua matanya yang sayu kemudian berpaling ke foto kecil yang tadi dikeluarkannya dari dompet.

Foto itu menampilkan Fardan mengecup pipi seorang laki-laki kurus berkulit pucat. Rambut laki-laki di sebelah Fardan tergerai menyentuh pundak. Senyum lebar tergaris di bibir pria itu.

Tunggal membalikkan foto itu. Tulisan di balik foto itu berbunyi “FARDAN & KALIHIRA”.

iPhone milik Tunggal berdering – ada pesan WhatsApp yang masuk ke inbox. Tunggal mengintip pesan itu dan menghela napas panjang – dia tidak mau membalas pesan itu. Tunggal mengambil botol vodka dan menuang isinya ke dalam gelas. Sesekali dia mengintip pesan itu kembali.

“Hira, kamu sudah sampai di Jakarta?”

Tanjung Barat, Maret 2022

*penulis lulus dari Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia pada 2019, dan telah menerbitkan beberapa artikel di Inside Indonesia pada kurun waktu 2020 – 2021. Kini Cecep bekerja di perusahaan swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email hima0813@gmail.com.