SuaraKita.org – Duduk di kamar saya sendirian, gelombang ketakutan menyapu saya. Saya berumur 12 tahun, bingung, dan takut – saya mulai menyadari bahwa saya gay. Ayah saya menonton TV di ruang tamu, dan yang bisa saya pikirkan hanyalah betapa kecewanya dia jika dia tahu.

Saya tumbuh di lingkungan Turki di Berlin. Keluarga saya adalah Muslim yang konservatif dan ayah saya sangat tegas. Tapi kami masih dekat dan akan bermain sepak bola di jalan bersama hampir setiap hari. Dia gila sepak bola, dan bahkan menamai saya dengan nama pemain Turki yang terkenal, tetapi saya tidak pernah bisa memberitahunya bahwa saya sebenarnya tidak menyukai olahraga itu.

Ayah saya memiliki sisi berbeda, yang saya perjuangkan. Dia adalah orang yang pertama kali membuat saya merasa menjadi gay tidak dapat diterima. Dia tidak langsung mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bisa menjadi gay – itu lebih seperti dia tidak pernah menganggapnya sebagai kemungkinan bagi anaknya.

Ayah tumbuh di Turki, negara yang menurut indeks Rainbow Europe , sikap terhadap orang-orang LGBT jauh tertinggal dari negara-negara Eropa seperti Jerman dan Inggris (peringkat ke-47 dari 49 negara yang disurvei). Sejak 2015, acara Istanbul Pride telah dilarang oleh pemerintah .

Saya ingat pernah pergi keluar dengan ayah saya dan adik perempuan saya ada di kereta dorong. Saya meraih pegangan untuk mendorongnya, tapi dia menampar tangan saya dan mengatakan itu “nampak gay”. Saya bahkan belum berusia 10 tahun pada saat itu dan yang bisa saya pikirkan hanyalah ‘gay’ pasti sesuatu yang buruk jika memicu reaksi seperti itu.

Sikap ayah saya bukanlah satu-satunya hal yang membuat saya merasa perlu menyembunyikan seksualitas saya. Saya juga takut dengan apa yang dikatakan orang-orang di komunitas saya. Saya pernah mendengar orang mengatakan hal-hal buruk tentang LGBT di TV. Tapi saya tahu saya tidak seperti orang-orang di sekolah saya, yang berbicara tentang pacaran dengan gadis-gadis. Saya tertarik pada anak lelaki dan itu membuat saya merasa bersalah dan malu.

Saya tidak ingin orang berpikir saya bukan lelaki sejati, atau Muslim sejati.

Kemudian ketika saya berusia 13 tahun, saya kehilangan ayah saya karena kanker perut. Dia sakit sekitar satu tahun, tetapi kematiannya masih mengejutkan. Kesedihan memukul saya dengan keras. Agama menjadi cara saya untuk mengatasinya – agama memberi saya rasa aman. Kekacauan batin saya tentang seksualitas saya dan hilangnya ayah membuat saya tenggelam dalam depresi.

Keluarga saya konservatif tetapi tidak terlalu religius, tetapi saat itu saya mati-matian mencari sesuatu untuk menghentikan diri saya menjadi gay. Saya berpikir bahwa jika saya mengabdikan diri pada keimanan saya, saya bisa melupakan seksualitas saya. Saya takut saya akan masuk neraka karena menjadi diri saya sendiri, dan berpikir agama saya bisa menyelamatkan saya.

Begitulah cara saya mulai mengikuti bentuk Islam yang lebih radikal.

Saya diam-diam mencari di internet tentang blog dan video tentang Islam radikal, memasang headphone saya ketika semua orang tertidur. Pencarian saya membawa saya ke video YouTube tentang ‘pengkhotbah online’ yang memberikan khotbah penuh kebencian. Mereka kebanyakan menganut bentuk Islam Sunni yang ketat. Saya menyaksikan mereka ketika mereka melotot ke kamera, mengatakan orang-orang gay akan terbakar di neraka, dan saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya harus membuat bagian diri saya hilang.

Sementara anak-anak lain seusia saya menonton gamer atau vlogger favorit mereka, saya menonton pesta-pesta video dari para pengkhotbah radikal ini. Mereka berbicara tentang hal-hal seperti bagaimana seharusnya tidak ada kesetaraan antara lelaki dan perempuan, dan bahwa siapa pun yang percaya pada tuhan yang berbeda harus dibunuh.

Mereka sangat karismatik dalam cara mereka menyajikan pandangan-pandangan ini sehingga saya bisa merasakan diri saya tersedot. Saya merasa kepribadian saya berubah. Selama sekitar dua tahun, saya menonton video secara rahasia. Ketika saya berusia sekitar 15 tahun, saya mulai merasa ingin berada di dekat orang lain yang berbagi pandangan yang saya lihat di layar.

Seorang teman sekolah memperkenalkan saya kepada sekelompok rekan Muslim, dan saya mulai bergaul dengan mereka di sebuah kafe di Turki. Kami akan bercakap-cakap di mana kami menghina orang non-Muslim, berbicara tentang bagaimana mereka akan masuk neraka karena menjadi orang-orang kafir. Kami semakin sering mendengar tentang bangkitnya apa yang disebut sebagai Negara Islam dan kami akan berbicara tentang bergabung dengan mereka. Saya naif – saya secara keliru melihat ISIS sebagai kekuatan untuk kebaikan, membawa umat Islam dari seluruh dunia untuk hidup di bawah pemerintahan Islam dan mengambil kembali tanah ‘kami’.

Anak-anak ini, seperti saya, merasa terisolasi karena berbagai alasan dan mencari sesuatu untuk memberi mereka tujuan. Kami semua berpikir mengabdikan diri untuk Islam radikal adalah jawabannya.

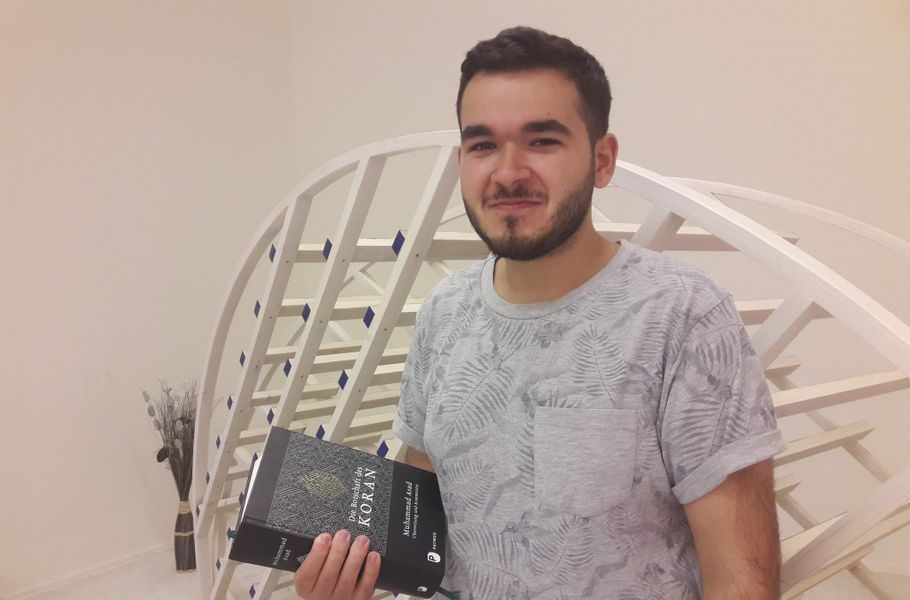

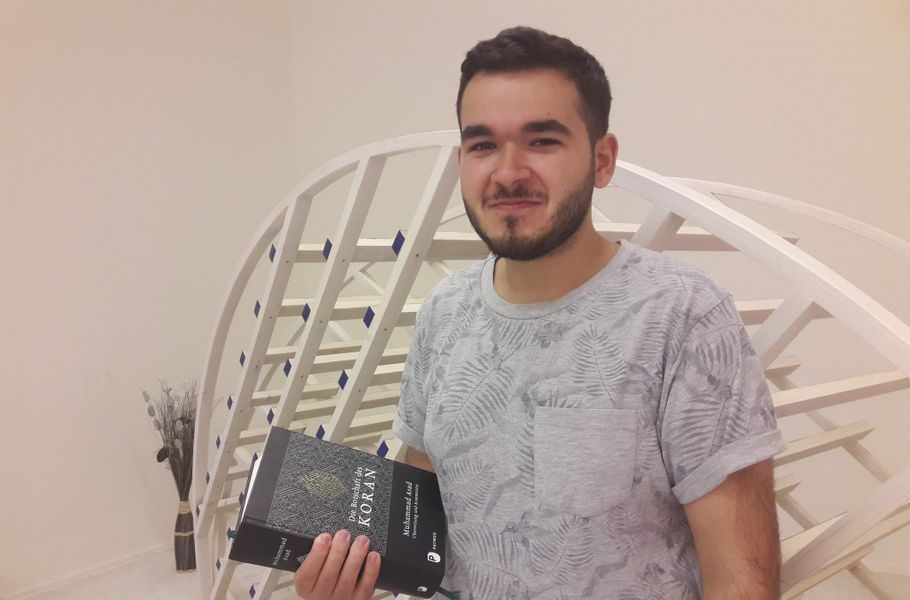

Sementara pembicaraan tentang bergabung dengan kelompok ekstremis tidak melangkah lebih jauh, saya berubah ke dalam dan ke luar. Saya menumbuhkan janggut dan berhenti bersikap sayang pada keluarga saya. Ketika saya masih kecil, nama panggilan ibu untuk saya adalah ‘Kuschelbär’ – itu bahasa Jerman untuk ‘Cuddle Bear’. Dia mengatakan itu karena saya adalah orang yang lembut. Suatu hari, saya pulang dari sekolah dan pergi ke kamar saya tanpa berbicara dengan siapa pun. Ibuku mengikutiku dan berkata, “Tugay, aku takut akan jadi apa dirimu. Kau bukan lagi Cuddle Bear-ku.”

Saya tahu saya berperilaku buruk terhadap orang-orang yang saya cintai – saya dingin dan agresif, dan akan berkelahi dengan saudara perempuan saya. Tapi saya tidak merasa bersalah. Saya terobsesi menjadi ‘Muslim yang baik’ dan mengikuti ajaran para pengkhotbah online sehingga saya tidak akan masuk neraka karena menjadi gay.

Dua tahun lagi berlalu, dan saya masih tahu bahwa jauh di lubuk hati saya adalah seorang gay. Saya menjadi lelah karena menyembunyikannya. Suatu malam, saya berbicara dengan seorang teman lama – bukan bagian dari kru radikal – dan dia mengatakan kepada saya ISIS membunuh orang yang tidak bersalah.

Awalnya saya tidak percaya. Saat itu tahun 2015 dan sampai saat itu, semua yang saya lihat online adalah propaganda mereka. Dia mengirimi saya video yang mengubah segalanya – itu adalah pemenggalan kepala warga sipil. Saya merasa sakit – bagaimana mungkin saya salah?

Sebuah cuplikan dari acara berita YouTube, The Young Turks, yang mengubah jalan saya. “Mengapa kamu percaya pada agama atau Tuhan jika Tuhan ini membencimu, jika Tuhan ini akan melemparmu ke neraka dan membiarkanmu terbakar selamanya?” tanya presenter. Pertanyaan itu membuat saya berpikir. Saya tidak memilih menjadi gay, jadi mengapa Tuhan menghukum saya untuk itu, terutama ketika saya melakukan semua yang saya bisa untuk mencoba dan mengubah seksualitas saya? Jika saya tidak bisa menjadi gay dan Muslim, saya bertanya-tanya, haruskah saya menjadi Muslim?

Saya telah belajar bahwa konflik ini tidak biasa di komunitas Muslim gay. Khakan Qureshi adalah seorang gay Muslim, dan salah satu pendiri kelompok dukungan yang berbasis di Inggris untuk LGBT Asia Selatan. “Adalah umum bagi kaum muda Muslim untuk merasa bahwa mereka salah karena menjadi gay, dan takut masuk neraka,” katanya. “Diajari bahwa siapa kamu adalah kekejian dapat berdampak negatif pada kesehatan mental orang. Beberapa Muslim LGBT akhirnya meninggalkan Islam karena tidak cocok dengan kepercayaan pribadi mereka.”

Walaupun memiliki pikiran-pikiran itu jelas merupakan awal saya belajar untuk menerima siapa saya, pada awalnya pengalaman itu membuat saya merasa lebih buruk. Saya berusia 18 tahun pada waktu itu, dan terjebak dalam kabut kebingungan: saya belum sepenuhnya setuju dengan menjadi gay, tetapi pada saat yang sama saya merasa tidak ada tempat bagi saya dalam Islam.

Saat itulah saya mendengar tentang sebuah masjid baru dan liberal di Berlin bernama Ibn Rushd-Goethe, yang berada dekat dengan rumah saya. Masjid itu memiliki seorang imam perempuan, memungkinkan umat Islam dari semua jenis kelamin beribadah bersama, dan menerima LGBT Muslim. Masjid ini menimbulkan kontroversi di dunia Muslim, menerima kecaman dari organisasi Turki dan bahkan fatwa dari Mesir tetapi bagi saya, itu adalah cahaya dalam kegelapan.

Ketika seorang imam gay dari Marseille, Prancis, mengunjungi masjid dan menyampaikan seminar, pikiran saya meledak – saya mulai menyadari bahwa menjadi gay dan Muslim pada saat yang sama adalah wajar dan normal. Saya telah bertemu dengan para LGBT seiman lainnya sejak saat itu juga.

Saya mulai menghadiri shalat di masjid dan perlahan-lahan mulai merasa nyaman dengan siapa saya. Untuk pertama kalinya, saya melihat cara untuk mendamaikan agama saya dengan seksualitas saya. Bagi orang-orang yang lebih konservatif di komunitas saya, masjid ini radikal. Teman-teman radikal lama saya meninggalkan saya ketika mereka tahu saya pergi ke sana, tetapi saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kesehatan mental saya membaik, dan akhirnya saya menemukan kekuatan untuk memberi tahu keluarga saya tentang seksualitas saya.

Jujur saja, itulah saat paling menakutkan dalam hidup saya.

Saya memutuskan untuk melakukannya pada Hari Natal 2017. Keluarga saya tidak merayakan Natal tetapi itu adalah saat kami semua bersama. “Ini akan menjadi hadiah yang tidak pernah mereka lupakan,” pikir saya – sambil mencoba membuat diri saya tersenyum. Di meja makan, di depan ibu, saudara perempuan, dan bibi saya, saya mengatakan dengan lantang apa yang saya sadari sejak umur 13 tahun. Ada jeda, dan selama beberapa saat, saya ketakutan, sampai bibi memecahkan kebisuan. “Saya selalu mengira kamu gay, Tugay!” dia berkata. Kami semua tertawa terbahak-bahak. Saya memeluk mereka semua dan merasakan perasaan lega luar biasa menyapu saya.

Sejak itu, ibu, bibi, dan saudara perempuan saya sepenuhnya mendukung. Itu sangat berarti bagi saya. Sayangnya, tidak semua orang merasakan hal yang sama – beberapa anggota keluarga mengatakan mereka tidak ingin lagi berurusan dengan saya. Tetapi yang penting adalah orang-orang yang paling berarti sudah menerima saya..

Ibu saya senang bahwa masjid mendukung ketika saya benar-benar membutuhkannya, dan sekarang kami semua pergi ke sana untuk beribadah bersama. Ketika teman lama radikal saya tahu saya coming out, mereka mulai mengirimi saya pesan-pesan kebencian. Tapi kata-kata mereka tidak bisa menembus kebahagiaan saya. Saya menyesali banyak hal yang saya lakukan ketika saya masih muda, seperti menonton video itu dan mengatakan hal-hal buruk tentang non-Muslim, tetapi hal yang paling saya sesali adalah tidak coming out lebih cepat.

Untungnya, kisah saya memiliki akhir yang bahagia, tetapi orang lain yang melakukan semuanya dan menjadi radikal sepenuhnya menempuh jalan yang sangat berbeda. Saya berusia 15 ketika mulai terjadi pada saya – usia yang sama dengan Shamima Begum ketika dia pergi ke Suriah. Jika saya tidak menemukan tempat di mana saya benar-benar bisa menjadi diri saya sendiri, saya benar-benar takut akan menjadi apa saya nantinya.

Sekarang, dengan usia 21 tahun, hubungan saya dengan keluarga saya lebih baik dari sebelumnya, dan saya sekarang kuliah di universitas dengan sekelompok teman yang sepenuhnya menerima saya. Saya telah menemukan kedamaian batin yang saya tidak pernah tahu adalah mungkin. Komunitas di masjid liberal saya membantu saya menyadari bahwa saya tidak perlu membalikkan agama saya untuk menjadi gay, dan saya tidak perlu berhenti menjadi gay untuk menjadi Muslim. (R.A.W)

Sumber: